الباحث والنّاقد: عبدالحميد الطبّابي

“حين تورق الكلمات” مجموعة شعريّة للشّاعرة والفنّانة التّشكيلية مفيدة الغضبان. وهي متحصّلة على شهادة الدّكتوراه في علوم وتقنيات الفنون، باحثة في نظريات الإبداع، وفي رصيدها العديد من المؤلّفات والمقالات المنشورة حول الفنّ التشكيلي المعاصر.

تحوي المجموعة مقدّمة للشّاعر الرّاحل محمّد الغزّي وسبعا وعشرين قصيدة تمتدّ على 122 صفحة. والكتاب بحجم 21سم /15 سم.. وهي صادرة عن “دار شامة للنّشر”.

على الصّفحة الأولى من الغلاف اسم الشّاعرة وعنوان المجموعة. يطغى عليها اللّون الأحمر، وعلى حوافّها رسوم لأغصان شجر وبقع غائمة بأبعاد تشبه انعكاس لون الماء. أمّا الصّفحة الأخيرة، فهي أيضا يهيمن عليها اللّون الأحمر، في جزئها العلويّ الأيسر، رسوم لأغصان شجر متدلّية من الأعلى إلى الأسفل.. ومن تحتها صورة فوتوغرافية للشّاعرة أمام الميكروفون، داخل أحد الفضاءات الثّقافية. أمّا أوسط الصّفحة فيحوي مقتطفا من قصيدة للشّاعرة، تعريفا بها، بدرجاتها العلميّة ومعارضها التّشكيليّة التي أنجزتها على مدى الخمس والعشرين سنة الأخيرة..

المجموعة ممهورة بإهداء من الشّاعرة إلى روح الشّاعر الرّاحل، مثلما تعرّفه هي بـ “النّهر الخالد محمّد الغزّي”. يلي ذلك فهرست بعناوين القصائد وصفحاتها، ثمّ مقدّمة بثماني صفحات بقلم الشّاعر الرّاحل ذاته..

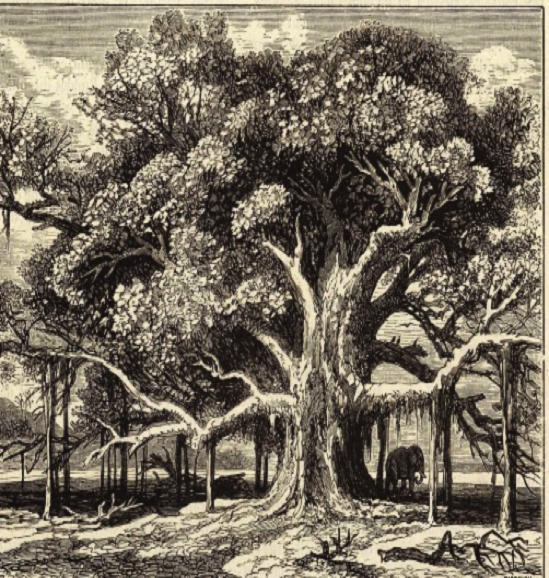

بدءا من الصّفحة الثالثة للكتاب، تعرض الشّاعرة رسومات بأحجام متفاوتة على صفحات القصائد وأحيانا رسوما على صفحات مستقلّة بذاتها، وبعضها بحجم صفحتين كاملتين. وهي تظهر في ثلاث وخمسين صفحة. تتناول بمجملها تيمة واحدة، الا وهي “الشّجرة” أو فروعها. تتشكّل جميعها تقريبا، في الوضع النّازل من الأعلى إلى الأسفل، من السّماء إلى الأرض. وهو بعد سيميولوجي اعتمدته الشّاعرة يستبطن مفهوما إيحائيّا لقصديّة أشعارها..

ألوان الرّسوم تتدرّج من الرّمادي الفاتح إلى الغامق منه وحتى الأسود.. محدوديّة الألوان اقتضتها تكاليف الطّباعة، إذ الرّسوم جميعها هي نسخ من لوحات الشّاعرة، التي هي بالأساس أستاذة تعليم عال للفنون التّشكيلية، كذلك رسّامة ذات تجربة فنيّة عريقة ولها حضور متميّز في السّاحة الفنيّة.

المستوى الدّلالي للعنوان:

يعتبر بعض النّقد أنّ حقيقة الكتابة بصنفيها السّردي والشّعري، لا يمكن فهمها، إلاّ عبر الرّمز. أي التّعبير عن الفكرة بشكل تصويري يتضمّن معنى رمزي، بغاية إدراك المعنى الحقيقي المتضمّن في النّص، مع وجوب تماسك المعنيين بشكل مترابط من خلال هذا الرّمز، واعتماد الغموض الذي لا يسمح بالفهم المباشر للنّص. وهكذا يؤدّي النّص وظيفة تعكس معنى وصورة نسقيان لمضمون التّعابير والكلمات السّياقية.

الشّجرة وفروعها (الأغصان، الأوراق، الجذع، الجذور) رمز كوني. ومن خلال وظيفتها، هي إيحاء لصورة الحياة. بالتّالي، هي الواقع بكلّ ما يحتويه من تنوّع وأبعاد رمزيّة. كما أنّ العناوين ليست بالضّرورة تعبيرا عن المضمون بشكل مباشر. فقد تكون مغلقة، مبهمة، غامضة، توجد صعوبة لإدراك الرّابط بينها وبين النّص الشّعري، وعلى القارئ إجلاء مدلولها، لتكون مفتاحا للولوج إلى عمق المضمون وقصديّة الشّاعر أو الشّاعرة في هذه الحالة.

يختزل العنوان ما هو رمزي ومجازي في نفس الوقت. فيه بيان للحضور يشير إلى تحقّق الحدث وثباته، ولكن في زمان مبهم من خلال عبارة (حين) المتصدرة للعنوان. وهو يمثّل إشكاليّة الجمع بين الحيّ والجامد الأثيري، بين ما تدركه كافّة الحواسّ وبين ما يقتصر الإحساس به على حاسّة واحدة. فكأنّه إخراج “الحيّ من الميّت”، في اختراق لقوانين الطّبيعة في بعديها البيولوجي والفيزيائي.

لكنّه من ناحية أخرى، وبهذه المزاوجة بين النّقيضين (بالمنطق المعتاد لطبيعة الأشياء)، أليس هو تحفيز لذهن المتلقّي ومصدر جذب له، للبحث عن معاني هذه المقاربة وإدراك مدلولاتها، من خلال التّجاوز للمعنى الظّاهر، لبلوغ دلالات أخرى معرفيّة وذوقيّة يختزلها هذا العنوان. وهو ما يتطلّب قراءة سيميولوجيّة تكون مفتاح الولوج إلى معاني ومقاصد المجموعة الشّعريّة بأكملها.

قد يكون هذا العنوان مصدر إغراء للقارئ، إذ هو أوّل رسالة يتلقّاها من الشّاعرة.. كما قد تكون العلاقة بين العنوان ونصوص المجموعة احتمالية أو هي متحرّكة غير مستقرّة. فهو إشارة تتضمّن استحضارا للمتن، رغم أنّ ذلك، يظلّ تأويليّا.. فعنوان المجموعة وكذلك عناوين القصائد ليست بالضّرورة تعبيرا عن المضمون بصورة مباشرة. فقد تكون مغلقة وتوجد صعوبة لإدراك الرّابط بينها وبين مضمون الشّعر. ويتوقّف على القارئ فكّ شفرتها، فينطلق منها إلى متن النّص، ثمّ يعود من المتن إلى العنوان.

الرّمز في المجموعة الشّعرية

الرّمز هو طريقة في التعبير تستعين بها الشّاعرة لاستعارة خاصيّة من خصائص المرموز به، أو إحدى ملامحه الظّاهرة أو صفة باطنيّة لتضفيها على المرموز له. كما هو إحالة من الشّاعرة للمتلقّي على ذلك الرّمز، للإيحاء له بفكرة، تيمة، عبرة، لرسم صورة أو مشهد من خلال مميّزات ذلك الرّمز. وقد عوّض الرّمز في الشّعر الحديث، في حيّز كبير منه، التّعبير المجازي في الشّعر الكلاسيكي.

يقوم الرّمز على التّعبير الباطني الذي ينقل المنظور إلى اللاّمنظور أو اللاّمنظور إلى اللاّمنظور آخر. وهو ليس استخدام شيء بَدَلَ آخر.

يحمل الرّمز في جانب منه دلالة المعقول، المحسوس، الظّاهر. لكن في جانبه الآخر، هو الطّلسم الذي لا يمكن فكّ شفرته، هو المستعصي على الفهم والتّأويل (Mystère). فكلا عنصريه، يتحوّل أحدهما إلى رمز يحمل ملمحا واضحا، والآخر إلى ملمح خفيّ.. كما أنّ الرّمز له أبعاد أخرى، إذ يمثّل جسرا بين عديد مستويات الوجود. فيمكن دراسته من وجهة نظر المحسوس (Le sensationnel) وكذلك من وجهة نظر النّفسي والرّوحي والذّهني (L’intelligible). لذلك، فالرّمز متعدّد الأبعاد وكوني (Universel).

بخصوص هذا التّعريف، يقول Jean Chevalier[1]:<<Le symbole peut être comparé à un cristal, restituant différemment la lumière selon la facette qui la reçoit>>..

في مجموعتها الشّعريّة، توظّف الشّاعرة تيمة “الشّجرة” و”مشتقّات الشّجرة “، بشكل يهمن على مجمل قصائدها. فهي تستعمله كرمز وإيحاء بالمفهوم وتشكيل صورها الشّعريّة، بأبعاد فلسفيّة، وجوديّة، ميتافيزيقيّة، روحيّة.. في قصيدتها:<<تلك الشّجرة>>[2]، تقول:

تلك الشّجرة القديمة

تسكن أفكاري…

تورق داخل عيني…

تسكن جسدي

وليلي…

تسكن روحي

وتتفرّع من أشعاري

[….]

تلك الشّجرة تزهر…

إنّها تكبر… تتفرّع أكثر فأكثر

[….]

تلك الشّجرة القديمة،

تعيدني إلى السّماء…

[….]

إلى ضلع الهويّة…

إلى البداية…

وهكذا لا تخفي الشّاعرة ولعها بالشّجرة وطلعها من الأوراق. حتّى أنّ الكلمات عندها هي الشّجرة التي تورق مفهوم الشّعر الذي تتمدّد أغصانه وارفة ليشكّل القصيد والدّيوان وكذلك جماليّة القول ومقاصد المعنى..

تضيف في مقطع آخر، من قصيدة:<<كلمات مورقة>>[3]:

تلك الكلمات السّاحرة…

ببنت شفة تولد…

تزهر نطقا…

تورق نغما…

تتعالى أغصانها…

تلهمني…

براعم الحروف…

وأشواك المعنى…

تصفرّ الكلمات، تحمرّ

تتّخذ ألوان اللّغة…

[….]

وغد خاوي الأفق،

يتهاوى بين أوراق،

من شجر النّسيان…

الشّجرة في مفهومها الفلسفي، هي رمز التّوازن، ومن خلال ماهيتها، تربط الأرض بالسّماء. كما هي رمز الحياة بنموّها الدّائم. بصعودها نحو السّماء تستحضر في أذهاننا رمزيّة التّعامد والاستقامة. كما تجسّد الخصوصيّة الدّورية لحركة الكون: “الولادة والموت والتّجدّد.

أمّا من النّاحية البسيكولوجيّة، فالشّجرة ترمز إلى ثبات الشّخص وانتعاشه.. الجذع يمثّل كينونة الشّخص، الجذور تذكّرنا بأصولنا، قيمنا، إلخ.. وأخيرا الأغصان، الأوراق والثّمار تصوّر أهدافنا في الحياة، نجاحاتنا، وما يؤثّر علينا إيجابيّا.. تقول الشّاعرة، في قصيدتها <<شجرة العشق>>[4]:

[….]

عشقت حوّاء السّحر…

ونمت شجرة في قلبها المسحور…

وتفرّعت أعشابا وأنهارا…

وطارت منها فراشات وأطيار…

وتناثرت أزهار ابتساماتها

وتفتّح الصّبح

ولاحت للعاشقين مسارات..

وهنا ترسم الشّاعرة من خلال رمز الصّورة الشّعريّة، مفهوما سرياليّا للنّشوء، لتصبح حوّاء فقط تربة انشقّت منها شجرة الحياة التي من خلالها، ظهر تنوّع الوجود وبخاصّة فيما يكتنهه من جماليّة الرّوح وإشراقة الكون المفعم بنشوة الإحساس. إذن، الشّجرة رمز للأصل وقصديّة التّفاؤل من وراء بعث الوجود.

أمّا الدّلالة الرّوحية لشجرة الحياة، ففي عديد الثّقافات القديمة، هي تمثّل التّرابط بين العالم المادّي والرّوحي معا، وتعتبر جسرا بين العالم العلوي والعالم السّفلي، يمتطيها “الدّراويش” للسّفر إلى مختلف الأمصار وحتى إلى أبعاد السّماء، هناك حيث يلتقون بعالم الجان. أمّا في الحالة الشعريّة التي تستحضرها الشّاعرة، فالشّعراء هم الذين يمتطون الشّجرة للارتقاء إلى بروج السّماء. وهو ما يحيلنا إلى ما تذكره في قصيدتها <<لو كنت غصنا>>[5]:

لو كنت عصنا…

لمددت يدي إلى السّماء…

لتسلّقت حجارة اللّقاء…

وأزهرت في الفضاء…

لو كنت غصنا…

لتلوّنت بأخضر الحياة…

ودم الأقحوان…

بنور الشّمس وصفاء الماء…

ولكنت عانقت ضياء الفجر…

توغل الشّاعرة هنا، في سرياليتها، لتجعل من الغصن جسرا تخترق من خلاله قوانين الفيزياء (وهي إحدى أشكال التحدّي عند السّرياليين، بتجاوز أنظمة الكون وإخضاعه لخيالهم الفنّي).. كما تلتقي بخيالها مع مفهوم “غصن الذّهب” الرّمز الكوني ثنائيّ الدّلالة : تجدّد الحياة والخلود، المكوّن من جذرين: القوّة والحكمة أو المعرفة. وهو عند الشّاعر “فيرجيل [6] Virgile” في ملحمته “إينيدي Enéide” التي تحوي قصيدة “غصن الذّهب”[7]، رمز النّور الذي يسمح باكتشاف دهاليز الظّلام من دون التعرّض للمخاطر ولا ضياع الرّوح. كما هو رمز للترخيص بالمرور إلى العالم الآخر، ثمّ العودة منه.. وذلك ما توحي به الشاعرة بتوقها إلى بلوغ العالم العلوي لتهنأ هناك، فتقول:

لو كنت غصنا لحلمت…

[….]

ولكنت صافحت البدر…

ونمت في أحضان النّجمات…

منذ القدم، ترمز الأشجار إلى الحياة، النّمو، الحكمة، الثّراء والرّخاء. كما ترمز إلى الشّعر، الأدب، المعتقد الدّيني والسعادة أيضا. من ذلك، “شجرة الجعد Crassula Ovata” التي تعتبر نبتة الصّداقة، وفي المعتقد العام، تجلب الحظّ وعادة ما تهدى كأمنية لتحقيق الثّراء والنّجاحات..

تمثّل الشجرة تواصلا بين المستويات الثّلاثة للكينونة: الجوفي من خلال جذورها التي تسري في عمق الأرض، وعلى وجه الأرض بجذعها وأغصانها السفليّة، الأعلى بأغصانها السّامقة وقمّتها التي تعانق نور السّماء. ولأنّ جذورها تنغرس في التّربة، وأغصانها ترتفع إلى السّماء، فإنّ الشّجرة تعتبر كونيّا، كرمز للعلاقة التي تحدث بين الأرض والسّماء. بالتالي تكتسب بهذا المعنى، خاصّية مركزيّة، إلى الحدّ الذي يجعل شجرة الوجود هي محور العالم وصرّته.

حينما تصوّر الشّاعرة غصنا أو شجرة، فهي تعبّر عن ازدواجيّة انعكاس الذّات، بالمرور من التشابه والدّوام على جوهر واحد، عبر الفضاء والزّمن، إلى الوعي بالذّات والتفرّد.. أن تكون لها هوّيتها المغايرة، ويتملّكها الإحساس بالاختلاف عن الآخرين وبالفكرة التي تنمو وتتحوّل دوما، مثلما هي الشّجرة. فمن خلال قصائدها تبرز الشّاعرة هذا المفهوم، بالتّعبير عن الذّات الذي يكسبها معنى لحياتها، وإبداع نسيج من البناء الشّعري يميّز هوّيتها وتفرّدها. إذ تسمح لنفسها بفهم كيف تبنى الهويّة وتتطوّر، من خلال ما توحي به قصائدها التي تعبّر عن وجودها الخاصّ. فمن خلال قصيدتها الثّائرة التي تعلن فيها تمرّدها على الذّات، خرق حجب التّماهي مع واقع يخنق روحها، التّوق إلى الحريّة وكسر أصفاد الماضي والانطلاق إلى حاضر بلا حصار ولا قيود، لتقرّر عناق الشّمس، مصافحة السّحاب وكتابة الشّعر، لتغذية لهيب الفرح. وهو ما يؤكّد فكرة تحقيق الهويّة المغايرة واختلافها عن الآخرين، من خلال التفرّد بذاتها واكتساب ملكة الشّعر. إذ تقول في قصيدتها <<قرّرت>>[8]، التي يوحى عنوانها بإعلان ذاتيّة القرار وتحرّر إرادتها، وهي ترمز بذلك إلى كافّة النّساء:

قرّرت عناق الشّمس…

ومصافحة السّحاب…

[….]

وقرّرت إشعال شموع الأغنيات…

وفتح عيون الرّوح…

والنّظر في المرآة…

[….]

وقرّرت تقبيل الحاضر…

قرّرت رفع السّتائر والضّحكات…

وقرّرت السّفر[….]..

بلا مجداف الخوف والانكسارات…

[….]

قرّرت خوض الصّمت…

بحثا عن معاني الكلمات…

وقرّرت كتابة الشّعر

….

إمعانا في تمرّدها على وضعها كأنثى في مجتمع يكبّلها بتاء التّأنيث ويحاصرها بنون النّسوة، وهو ما يعكس إحساس الشّاعرة بواقع قهريّ تعاني منه كامرأة، تعلن قرارها بكسر هذا الطّوق وخرق الحصار. فتصرخ من داخل ذاتها، عبر كلماتها الثّائرة:

قرّرت سجن الانتظار…

وفكّ رباط التّاء…

[….]

وغلق باب العودة إلى نون الحزن [….]…

في قصيدتها هذه، تبدي الشّاعرة تمرّدها على واقع يفرض عليها الدّونيّة وسلبيّة الأنوثة، فكأنّما تستجيب لنداء شاعر[9] صرخ منذ ما يزيد عن نصف قرن، يطالبها بإعلان عصيانها وكسر أغلالها، حينما قال:

ثوري! أحبّك أن تثوري..

ثوري على شرق السّبايا والتّكايا.. والبخور

ثوري على التّاريخ، وانتصري على الوهم الكبير،

لا ترهبي أحدا، فإنّ الشّمس مقبرة النّسور..

ثوري على شرق يراك وليمة فوق السّرير.

ثُوري! أحبّكِ أن تثُوري

وهو أسلوب الإيحاء الذي تعتمده الشّاعرة لإبراز المعنى الخفيّ للحقيقة والتّعبير عن انفعالاتنا وأحاسيسها وحتى وعيها وإدراكها، من خلال الرّمز. وبما أنّها تلتقي هنا مع الرّمزيين، فهي تعتقد في الحقيقة الخفيّة للكلمات التي لا يبلغها الفهم المباشر، لتكشفها عبر الرّموز. كما أنّها خيّرت الإيحاء عوضا عن الوصف البيّن وأعطت أهميّة محبّذة لموسيقيّة اللّغة، لإحداث التّأثير العاطفي، من ذلك الإيقاع المتقارب للألفاظ التي تختم بها سطور القصيدة: (السّحاب، الطّيور، النّور، الذّكريات، الأغنيات..)، والتي علاوة على الإيقاع الموسيقي الصّوتي المتناغم في أسطر القصيدة، فهي تخفي لحنا خفيّا للمعنى الجمالي الشّعري، يختزل أحاسيس وانطباعات ذاتيّة وحالات ذهنيّة رفيعة الإدراك، لتشكيل الصّورة الشّعرية بمقاصدها المعرفيّة الواعيّة. كما أنّ موضوعات الحلم وحوار العقل الباطني، حاضرة في أسلوب الشّاعرة الرّمزي، إذ تذكر في قصيدتها <<حفيف الصّمت>>[10]:

تحرّك الصّمت

هسهس صوته

[….]

لامس عمق الفكرة

صمت الكلمات يفيض

[….]

يشعل نار الفتيلة

[….]

يضجّ به صدر القصيدة

يثقله البوح

يقتله تجلّي الحرف

ويهزمه نزول المعنى

من علياء الكتابة

….

وفي هذا تؤكّد الشّاعرة أنّ عمق الفكرة يكمن في عدم تجلّي الحرف، إذ يثقله البوح ويهزمه نزول المعنى من أبعاد تشكيل الصّورة، حينما يتحوّل من الإيحاء الرّمزي إلى الظّاهر الّصريح والقصد البيّن الباهت.

تتميّز قصائد الشّاعرة بالإيحاء والإيقاع والتّناغم الدّاخلي الذي ينسج حول القصيدة كلّها، غِلالَة من الإبهام الموحي والغموض المثير والإيقاع المتناغم، وتنطلق من ضيّق المعنى المحدود إلى أفق الإيحاء الرّحب. وهي تصوّر الأشياء تحت حجاب شفّاف من الوهم والغرابة التي على القارئ الغوص إلى أبعادها، وبذلك يشترك مع الشّاعرة في صياغة أخرى لمعاني القصيدة..

هذا ما يتجلّى في عديد المقاطع التي يكتنفها الغموض والغرابة، وبذلك تلتقي مع عديد الشّعراء الرّمزيين الذين يرون أنّ الوضوح يضفي على الشعر برودة وجفافا، فتتلاشي روعته. كما يعتقدون أنّ لذّة اكتشاف معاني الشّعر ومراميه المغلقة الغامضة، هي من روح التّذوق الفنّي وجوهره. حيث أنّ الرّمزيين كالصّوفيين المتأملين يشاهدون الجمال المنشود من خلال ضبابيّة الغموض.

تلتقي مفيدة مع الشاعر الرّمزي في نزعته المثالية، الذي له إحساس بتعطّش جارف للانطلاق من حدود المكان والزمان إلى عالم ما وراء تلك الحدود. وهي تتشبّه به في معاناة نفسه، للتّعبير عن صراع داخلي، وما تهفو إليه روحها للتّخلّص من عالم المحسوسات. إذ هي روحانية في توق نفسها.. ففي قصيدتها <<بياض الحلم>>[11] توغل الشّاعرة في رمزيتها لتخاطب حلمها بصوت الرّجاء في قالب من السّؤال، وهي تبوح بما تسمو به روحها إلى إشراقة الحياة وتطلّعاتها إلى تحقّق الأمنيات، فتقول:

متى تأتيك ألوان الحياة؟

متى تزهر يا حلم؟…

متى تنصبغ أراضيك البيضاء؟

وتخضرّ أغصانك الجرداء؟

متى تنمو أجنحتك؟

وتطير مع عصافير الأغنيات؟

[….]

كن يا حلمي لونا أصفر…

شمسا أو قمرا مضيئا…

كن حمرة أقحوان وزرقة بحر

كن رحيق زهرة

….

لعلّ الشّاعرة بإدراك منها، حينما تستعمل في أشعارها، تراكيب من شكل: أخضر الحياة، دم الأقحوان، صمت أزرق، تمتمات ورديّة، الأحلام البيضاء، تصفرّ الكلمات، شجرة النّسيان، عيون الكلام، رياح الملل، نسائم اللّغة، غيمة قطن.. والكثير الآخر من الموالفة اللّغوية المشحونة بالرّمزيّة، تلتقي مع ما يتردّد كثيرا من تراكيب عند الشّعراء الرّمزيين وما هو محبّذ عندهم كمزاوجة لغويّة تخترق المعتاد..

الرّؤيا الشّعرية

يتميّز شعر الرّؤيا بتناوله لجوهر مفهوم الظّاهرة الوجوديّة والإنسانيّة وأبعادها الفكريّة، وخاصّة منها تلك التي لا تخضع لحتميّة الزّمان والمكان. إذ هو ليس مرتبطا بالحسّي الآني. ضمنه يتخلّص شاعر الرّؤيا من المعاني القديمة للعبارات ويصبغ عليها دلالات مبتكرة. إذ ما يتبادر إلى ذهنه هو تشكيل الأشياء وحتى ما يعتبر بديهيّا منها، على صورة مغايرة، مع الولوج إلى كنهها واستبطان حقيقتها. وبالتّالي، فهو يدرك من خلال رؤاه، جوهر الحقائق الغائبة عن الإلمام الاعتيادي.

تعدّ قصيدة الرّؤيا تغييرا في مفهوم الشّعر، تطرح إشكاليّة علاقة الشّاعر بذاته المختلفة وبإدراكه للعالم من حوله. وهي تتجاوز النّظرة التّقليدية للشّعر وأغراضه التي صارت مجترّة، غير هادفة وما عادت مقنعة بذائقتها الفنيّة!.. فالكيان الذي تخلقه قصيدة الرّؤيا، هو عالم الكشف والاستشراف، بما يملكه الشّاعر من إمكانات تخييليّة وطاقات تعبيريّة ومعرفيّة متبصّرة.

يوظّف شعر الرّؤيا الرّموز والأساطير والنّظريات الفلسفيّة التي فيها إمكانية إدراك الحقيقة الوجوديّة والمعرفيّة وما يخلق أفق خلاص الإنسان من مأساته، وتصوّر العبور إلى عالم أكثر وجدا وعشقا وهناء وطمأنينة للإنسان، وتحتفي بأمل انعتاقه من ماض مكبّل ومن واقع درامي.

في أسلوبها اللّغوي وتصوير مشاهدها، تعتمد قصيدة الرّؤيا على الغموض والرّمز وحتى استحضار الأسطورة. وهي مشدودة في مفهومها إلى المستقبل، تتجاوز الواقع والمعقول، لتعبر إلى الخيال والحلم والماورائي بمفهوم البحث عن الحقيقة الوجوديّة.. صورها الشّعريّة مندمجة عن طريق التّكثيف الذي يغنيها داخليّا على مستوى الفكرة والتّخييل، وخارجيّا باختيار اللّفظ، الإيقاع وأسلوب بناء المعنى. كما هي تتناول الدّراما والصّراعات بكافّة أبعادها، في قالب مضموني عميق. وهو ما يضيف تنوّعا وثراء إلى الشّعر ويفتح له أفاقا جديدة للتّعبير. فالقصيدة الجديدة التي تعتمد الرّؤيا في مدلولها، ترفض النّموذج التّقليدي للشّعر وتتميّز بالشّكل المتحرّك والموضوعات ذات مفاهيم معاصرة، تركّز أكثر على الظّواهر الإنسانيّة وحقيقة الوجود والعلاقات التّرابطيّة الوجدانيّة بين الأنفس البشريّة عموما، وبينها وبين واقعها في كافّة أبعاده. كما هي تتناول الدّراما والمأساة والصّراعات. وهو ما يصبغ أبعادا رحبة على القصيدة ويجدّد دلالاتها.

في رؤيتها الشّعرية التفاؤليّة تصوّر الشّاعرة مشهدها للخلاص وتتنبّأ بالقادم السّعيد، كالغيث الذي يندفع من السّماء، بعد أن كانت فريسة للحزن، الألم، الغدر والنّفاق، إلخ.. ومن وراء ذاتها، قصد لكلّ البشر، إذ تبوح متوجّعة في قصيدتها <<كغيمة>>[12]:

[….]

أتلاشى كغيمة بعد أن تلبّد الحزن

تلبّد الألم وتجمّد…

تراكم الغدر أكواما،

تزاحم النّفاق

[….]

وتسابقت الكلاب على العظام

….

بعد هذا الرّصد لظّواهر الإساءة والقهر، تبوح الشّاعرة في نفس قصيدتها بإحساس التّفاؤل من منظور فلسفيّ أفلاطونيّ، حينما يتحرّر الإنسان من وهم العيش داخل الكهف (سراب الحقيقة)، ليتسلّق إلى النّور (انكشاف الحقيقة)، فيتبصّر حقيقة الوجود:

[….]

تسحبني أغنية المطر،

تدفعني رياح العشق الوليد

تطوف بي كثبان الكلمات

فوق غيوم بيضاء

انسحبت من براثن البرق

وأنياب الصّقيع الغادر

[….]

تعيد المعنى للسّماء الأولى

تكتب تاريخ الفرح من جديد…

الغيمة تأبي الفناء

تطلّ من بعيد

تنذر بمطر سعيد.

وهو ما تعبّر عنه الشّاعرة أيضا، في قصيدتها <<أيّها الانتظار>>[13]، حينما تصوّر الانتظار سجنا للزّمن وبالتّالي لعمر الإنسان ليمثّل ركود الحياة، فلا شيء يتحقّق، لأنّه محبوس في زنازين الانتظار العنيد. ممّا يخلق حيرة وجوديّة لدى الإنسان، فيتأرجح تطلّعه بين رجاء لحلول السّماء واليأس القاهر. ففي حوارية بينها وبينه أشبه بترديد النّشيد، ومن خلال خطاب الأمر الذي توجّهه لهذا “الانتظار”، تتحدّاه الشّاعرة بإرادتها وتصميمها على كسره وبعزمها على التقدّم، لأنّ التوقّف قاتل، فقرّرت عزف لحن المسير والعبور:

أيّها الانتظار، لا تخبرني…

أيّها الانتظار، لا تنتظرني…

إنّني عابرة…

عجّل رحيلك..

اعزف لحن السّير…

اطو أرض العمر…

راقص خيط الزّمن…

امتط صهوة الفجر…

فالعمر قصير…

[….]

دع الغيوم تمضي…

ودعني أمطر…

[…]

أيّها الانتظار، المهزوم

[….]

عجّل خطاك نحو الفجر…

دعني أعلن ولادة النّهار…

….

وما الإعلان عن ولادة النّهار سوى انتصار الإنسان على كلّ ما يكبّل مسيرة حياته!. وقد قال الشّاعر الإنجليزي “شيلّي”[14] في قصيدته “أنشودة للرّياح الغربيّة”:

أحملني كموجة،

كورقة من شجرة،

كسحابة!..

فأسقط فوق أشواك الحياة!

وأدمي!..

فكلّ من الشّاعر والشّاعرة ينشدان خوض غمار الحياة، ويعتقدان في المطر سقيا لنبتها وريّا لشرايينها..

الصّور الشّعريّة

من خلال قصائدها، يتجلّى مفهوم الشّعر لدى الشّاعرة، متميّزا عن غيره، فهو ليس محاكاة ولا تيها للذّات.. هو عمق جمالي وغرض للتّعبير عن الفكرة وتخليص الفكر والضّمير من مكبّلات واقع يعطّل ملكات العقل ويخنق وجدان الضّمير. كما أنّه ليس انطباعا ذهنيّا، بل تجلّ للفكرة الواعية.. ليس نسخا مباشرا لصور الحياة، بل هو إرادة التّوق لعالم مغاير.. فالشّعر انطلاقا من المضمون الذي تعرضه الشّاعرة، هو معرفة إنسانيّة بالدّرجة الأولى، منبعها العقل لتُسقط عليها الشّاعرة من تصوّراتها الجماليّة وقدرتها على التّشكيل المبدع للصّورة والقول معا. كما فيه تعبير عن الكثير من المعاناة الذي لا يقتصر على أوجاع الذّات، بل يعتمد رؤية الشّمول والإجماع.. من ذلك ما تذكره في قصيدتها <<يضيق الأفق>>[15]:

[….]

والغصن ينتظر أرضا ليثمر

يؤجّل اخضراره…

يخشى أن يموت غرقا في الرّمال

يمتدّ نحو الأفق الرّحب

يناجي المطر البعيد

ينشده بصمت أزرق

[….]

قد يعود المطر بعد النّشيد

وبعد صلاة الإرادة

ينتظره الوعد

يبسط يده للأفق

[….]

ويفتح جرار الماء

لتسقي أغنية قديمة

فتزهر حقول الأحلام البيضاء

وتعانق الغصن اليتيم الثّائر

[….]

مثل كلّ بداية عشق.

وما تراتيل الشّاعرة سوى انتظار لوعد خلاص سيتحقّق. إذ أشعار مجموعة <<حين تورق الكلمات>>، تحوي نزعات الشّاعرة المختزلة لصور مثاليّة التّشكيل ومكتملته. تتّبع التّصعيد الغنائي للقصيدة المتفجّرة التي تنبعث من أعماقها بإدراك واع لمقاصد التّصعيد الدّرامي الشّعري. فهي تبرز الصّراع في أشكاله المتعدّدة، تستحضر الفكرة ونقيضها والظّاهر الذي يستخفي ضمنه ما هو باطني، وتوليد الموجب من السّلبي، كأنّما تحتفي بـ “دينيسيوس” إله الخصب لدى اليونانيين القدامى، الذي ينتصر على القحط بقدرته على جعل الأرض يانعة.

إذ في قصيدتها <<ماذا يقول؟>>[16]، تبني سرحا من تراكيب الفكرة المتّحدة والمتناقضة في نفس الوقت، لتتسلّق به مصعد المشهد الدّرامي للشّعر وتشكّل منه الصّورة وتولّد المعنى. فتقول:

[….]

وكم جريح

من الألم يبتسم

وكم من غناء ينكسر

على سفح جبين

يتهاوى

من أعالي الفكر

يُلقيه الخذلان

يهزمه رمش يطيل النّظر

وهمسات غروب

بين ماض سحيق

وحلم شديد الإيمان

بحمرة الشّفق

وعودة خطاف

لتعمير شقوق الرّوح

واتّخاذ العيون سكنا.

هو صراع بين الألم والأمل، بين الخذلان والإيمان بالنّصر القادم..

في قصائدها أيضا، يبرز تبصّر الشّاعرة والتأمّل في التّجربة الإنسانيّة عموما، ممزوجين بإيقاع لغوي جمالي يبيّن قدرة الخلق والامكانات التعبيريّة عندها. وهو ما يؤكّد أنّ حدس الشّعر والوعي بوظائفه جليّ عند الشّاعرة.

لئن كان الشّاعر في حاجة للإلهام حين معالجة قضيّة، فكرة أو حتى معاناة ذاتيّة، فإنّ ميزة الشّاعرة في هذا المنتج الشّعري، هي قدرتها على تحويل الفكرة الواعية إلى تعبير فنّي، وما هو خيالي إلى صورة توحي بالواقع. فيها استنطاق لهذا المكوّن الخيالي على نحو فيه دلالة ورسم للمشهد المعبّر.. لقد تجاوزت الشّاعرة ذاتيتها إلى النّظرة التي تنشد تغيير واقعها الجمعي، هدم حصون الحصار، تحطيم أغلالها والتمرّد على الطّوق واختراق قوانين سطوة القهر. كما أنّها لم تكن انفعاليّة في مضمون شعرها، بل لها قدرة خلاّقة كافية تتجلّى من خلال استجابة هذا النّظم لتأمّل عقلي وازن ويتميّز بسموّ شعريته، من خلال إيقاعه، مجازه، انزياحه، سيميائيته، موسيقاه الدّاخليّة، الصّور والأفكار وخلق أنماط خصوصيّة مغايرة. وهكذا فهي تؤكّد بأنّ الشّعر اكتشاف وهو الذي يطهّر اللّغة المشحونة ويقدّمها في شكل فنّي رفيع.

في هذا قالت الشّاعرة في قصيدتها<<جرح السّماء>>[17]:

جرح يفتح صدر السّماء

تنبت عشبة في قلب الجرح

تنبثق زهرة

تطلّ فتحة من بين الضّلوع

تمتدّ العشبة نحو الأرض

[….]

يا صدر السّماء تنهّد

يا فتحة الأفق تلطّفي

فالعشبة وليدة

[….]

ينتظر فجر الوعد

وارتسام نوافذ

على جدار الأمس المدبر

على عيون الأفق المسافر

ليحلّق ويحلم بجناح

من شجر أخضر.

ولعلّ الشّاعرة هنا تلتقي مع الشّاعر الصّيني “شو شي Shu Shi”[18]، في مخاطبة السّماء، في توق روحي شاعري سريالي، للاتّحاد بها بغاية تحقيق إرادة إنسانيّة جامحة، إذ هو يقول:

حينما يكشف البدر وجهه الفاتن

أرفع كاسي، نشوانا، سائلا السّماء

أيّها السّماء بقصورك العجيبة!

أنا لا استطيع أن أفكّ طلاسمك

إن كان القمر خافتا أو مضيئا،

سعيدا أم حزينا،

علينا أن نقرّ أنّ الاتّحاد والانفصال،

متّحدان في وجودهما..

أتمنّى للكلّ حياة مديدة

وأن يعثر كلّ واحد على رفيق لدربه!..

والشّاعر يقصد هنا أن تكون السّماء هي رفيقة دربه. وما السّماء سوى رمز للسّموّ الذي ينشده، والشّاعرة تلتقي معه حينما تعبّر عن حلمها بالتّحليق (السّمو) بجناح من شجر أخضر!..

التّشكيل الجمالي

يهتمّ علم الجمال الأدبي بدراسة الأدب ويقف على جماليات تشكيله. فيهتمّ باللّغة بكافّة قواعدها وما يتعلّق بها. كما يدرس الإيقاع بكافّة أطيافه. ولا يكتمل النتّاج الفنّي –الذي يُفترض فيه الكمال- إلاّ إذا جمع بين الفكرة والبنية، أي “الشّكل والمضمون”. حيث لابدّ بداية من:

– توفّر المثيرات الفنّية والإبداعيّة الشّعريّة التي يستخدمها الشّاعر في مضمون كتابته، لإثارة إحساس المتلقّي وشدّه إلى النّص الشّعري وإثارة شغفه.

– ثانيا: فما يثير في الأعمال الفنيّة عامّة والشّعر بالخصوص، أنّ المتلقّي الواعي بقدر ما ينجذب إلى المثيرات ويهتمّ بها، فهو يبحث عن الأعمال الفنّية التي تمتلك قدرا معيّنا من عمق الفكرة، المضمون، التّجديد، التّركيب من غير المألوف، التّباين، التّغيير وإحداث الاندهاش، المباغتة والغموض.. وغير ذلك من الخصائص المميّزة للمثير الجمالي. إذ أنّ الجمال الأدبي عموما، والشّعري خصوصا، لا يتوقّف عند جمال الشّكل، فكلّما كان العمل الفنّي يشتمل على المؤثّرات المذكورة آنفا، كان صاحبه مبدعا ومقنعا. فهو خلق للنّشوة الوجدانيّة والعقليّة في نفس الوقت، بما يحدثه في المتلقّي من سموّ ليتحوّل به من واقعه إلى بعد آخر قد يكون أكثر حقيقة ولعلّه أكثر تبصّرا. وهذا أهمّ تكشّف لمصادر الجمال في الإبداع الشّعري.

لئن كان جمال الشّعر يكمن في البعدين “الشّكل والمضمون”، فإنّه مستمدّ من القدرة التّعبيريّة لقريحة الشّاعر ومهارته في تشكيل الصّور البديعة الموحيّة للذّوق والذّهن.

فحينما تخاطب الشّاعرة السّحاب، وما يمثّله من غيمة ماء، من ركام يغطّي ظلّه الارض، من نعومة وليونة ورسوم في السّماء، فهي تعبّر عن مضمون إحساسها وترمز بفكرتها إلى مرامي الانعتاق من واقع أليم على الأرض والانطلاق نحو حرّية غير مكبّلة تعانق السّماء، هناك حيث يكون الحلم مشروعا وتسبح الإرادة في فضاء خيال فسيح، لا يلزمها بكوابح الأرض، هناك حيث يتحقّق الخلاص!..

إذ تقول في قصيدتها <<أيّها السّحاب>>[19]:

رماديّ أيّها السّحاب

أبيض حالم…

كثيف قطني…

ناعم…

ساحر… مغامر… مسافر

خذني بين أمواجك المرتفعة…

أطير معك للأفق…

أسبح في رحاب سمائك…

خذني خفيفة بين أمواجك المرتفعة…

[….]

خذني خفيفة بين ثناياك…

[….]

ربّما أنسى ألم اليابسة…

خذني كعصفور

في طيّات ثوبك…

[….]

دعني أحلم

[….]

أيّها السّحاب…

كن بساطا به أطير…

كن جناحا…

كن حلما…

وإن كان ما هو جميل ويجلب اللّذة في العمل الفنّي بمختلف مستوياته، ليس فقط، ما يصوّر مشهدا جذّابا، بل ما يتناول القبح أيضا، ويقدّمه بشكل فنّي يأسر الوجدان ويستفزّ ذهن المتلقّي وينبّهه إلى القضايا التي يطرحها الكاتب.. لذلك يظلّ الفنّ قوّة احتجاج الإنسان ضدّ ظواهر الحياة المسيئة له، وفي نفس الوقت كشف الحجاب عن حقيقة هذه الظّواهر وأسباب نشأتها وكيفيّة التخلّص منها، ونشاد حقيقة أخرى تكون ملائمة أكثر للإنسان.

ولعلّ في قصيدتها الرّمزيّة حول الصّمت التي تبني فيها الشّاعرة صورها الشّعريّة على وحدة الأضداد وتفجّر معاني الصّمت وتعلن أنّه ليس سكونا، بل هو الكلمة التي تنساب مع سيل الحبر، إيقاع يلامس عمق الرؤية، بما هو فيض يتمرّد عن المدارات المعهودة. كما أنّه يرفض تجلّي الحرف، لأنّ ذلك يؤدّي إلى الإطاحة بالمعني من علياء الكتابة ومضمون الفكرة.. وفي هذا نعود إلى قصيدتها التي تعرّضنا لها أعلاه، <<حفيف الصّمت>>[20]:

[….]

تحرّك الصّمت

هسهس صوته

وغنّى في إيقاع

لامس عمق الفكرة

صمت الكلمات يفيض

ويخرج عن مداره

يشعل نار الفتيلة

يغذّي أصقاع الرّوح

يضجّ به صدر القصيدة

يثقله البوح

يقتله تجلّي الحرف

ويهزمه نزول المعنى

من علياء الكتابة

[….]…

خاتمــة

التخيّل الشّعري أو الصّور الشّعريّة هي مجموع الأشكال الفنّية والوصفيّة التي استخدمتها الشّاعرة لخلق صور ذهنيّة حيّة وموحية عند المتلقّي. إذ ساهمت هذه الصّور في إثراء القصيدة وتحفيز الخيال لتعميق الفهم للمواضيع وملامسة المشاعر المضمّنة في التّعبير. فمن خلال فنّ التّخييل استطاعت الشّاعرة أن تحوّل سرديتها إلى تجربة حسّية غامرة. كما أنّها من خلال اللجوء إلى أسلوب التّنغيم والتّجويد، باستخدام الإيقاع والنّبرة، أضافت الانفعالات على معاني شعرها وتوكيدها.. أيضا، وعبر ما استحضرته من صور ذهنيّة حيّة، باللّجوء إلى الاستعارات، التّشبيه، الرّمز وتوفير استعراضات بصريّة لأفكار مجرّدة، إيقاع صوتي وموسيقي، واستحضار انفعالات معقّدة، إلخ.. أثرت نصّها الشّعري.

قال “بو دونغ Pu Dong”[21]:<<إذا كان الخيال الحرّ ولغة الرّمز هما جناحا الشّعر، فالتّفكير العميق هو معبد الشّعر. بالتّالي، يفتح الشّعر عالم الرّوح، أمّا العناصر والمعاني الجماليّة في محتواها الإيتيقي، فهي جمال الشّعر..>>.

والشّعر فنّ بديع حينما يرتقي إلى مستوى صياغة الفكرة واتّباع مسار الرّؤيا الواعية للشّاعر، ليحقّق من خلالها، مرتبته المتعالية، كمساهم في الرّفع من وعي الإنسان وذوقه. إذ هنالك من يعتقد أنّ الفنّ عموما، والشّعر بصفة خاصّة، له قيمة عظيمة من بين الإنجازات التي استطاعت التّجربة البشريّة بلوغها.

بهذا التّعريف، تكون مفيدة، من خلال التمعّن في طبيعة القيمة الفنيّة لشعرها، قد حقّقت إضافة متميّزة لمفهوم الشّعر، من ناحية تشكيل اللّغة والمضمون معا. فقد بيّنت قدرتها على إثارة خيال المتلقّي وانفعالاته الذّهنية بالخصوص. كما أنّها، بالإشارة إلى سمتها الشّعريّة، واعتمادا على حسّها الفنّي ومدركاته، تجلّت قدرتها على الخلق واستخلاص اللذّة من أبعاد المعنى، وجعلتنا نعتقد أنّ للفنّ قوّة، لإبراز الجوهر وتثمين الحياة رغم خيباتها!..

[1]– <<Jean Chevalier (1906-1993), écrivain et philosophe>>, a écrit avec <<Alain Gheerbrant (1920-2013), poète et explorateur>>, le dictionnaire encyclopédique contenant plus de 1600 articles d’anthropologie culturelle consacré au symbolisme des mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs et nombres trouvés dans la mythologie et le folklore. Publié pour la première fois en 1982.

[2] – قصيدة <<تلك الشّجرة>>، صفحة 33.

[3] – قصيدة <<كلمات مورقة>>، صفحة 29.

[4] – قصيدة <<شجرة العشق>>، صفحة 85.

[5] – قصيدة <<لو كنت غصنا>>، صفحة 19.

[6] -Virgile, dit « le Cygne de Mantoue », né vers l’année 70 avant. J.-C. à Andes, dans l’actuelle Lombardie et mort l’année 19 avant. J.-C. à Brindisi, est un poète latin contemporain de la fin de la République romaine

[7] – «Le rameau d’or>> – Énéide :L’épopée de Virgile.

[8] – قصيدة <<قرّرت>>، صفحة 69.

[9] – نزار قبّاني، من ديوان “امرأة لامبالية”.

[10] – قصيدة <<حفيف الصّمت>>، صفحة 73

[11] قصيدة <<بياض الحلم>>، صفحة 82.

[12] – قصيدة <<كغيمة>>، صفحة 118.

[13] -قصيدة <<أيّها الانتظار>>، صفحة 60.

[14] – (بيرسي بيش شيلي (Percy Bysshe Shelley 1792 1822 شاعر إنجليزي رومانتيقي، يعتبر واحداً من أفضل الشّعراء الغنائيين باللغة الإنجليزية. يُعرف بقصائدة القصيرة “أوزيماندياس، أغنية للرّيح الغربية، إلى قبّرة“. ومع ذلك فإن أعماله الهامّة تتضمّن قصائده الرؤيوية الطّويلة: “ألاستور، روح العزلة، ثورة الإسلام، أدوناي، بروميثيوس طليقاً، وعمله غير المنتهي” انتصار الحياة”.

[15]– قصيدة <<يضيق الأفق>>، صفحة 25.

[16]– قصيدة <<ماذا يقول؟>>، صفحة 110.

[17]– قصيدة <<جرح السّماء>>، صفحة 115.

[18]– L’un des plus grands lettrés de la Chine ancienne, le poète Su Shi, également connu sous son pseudonyme Su Dongpo, était un homme de lettres accompli, et aussi un leader dévoué et déterminé.

Su Shi a vécu dans les années 1000, pendant le règne de la dynastie song du Nord. Sa poésie, sa calligraphie, sa prose, sa peinture et d’autres œuvres ont une place unique dans le long fleuve de la culture chinoise.

[19]– قصيدة <<أيّها السّحاب>>، صفحة 93.

[20]– قصيدة <<حفيف الصّمت>>، صفحة 73.

21- Pu Dong: écrivain chinois du 17è siècle (1640-1715), auteur du chef-d’œuvre inégalé de la littérature d’imagination chinoise, qu’est le recueil des Contes étranges du studio du bavard, ouvrage en chinois classique qui s’inscrit dans la tradition des chuanqi.