الكاتب والشاعر: شاهين السّافي

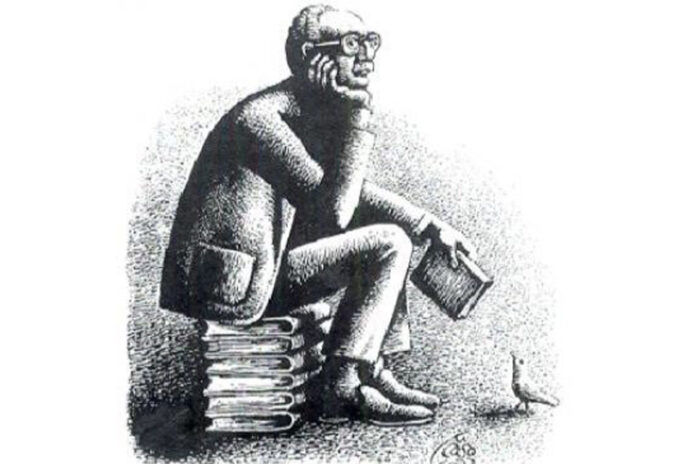

أن يكون المثقّف دائم التيقّظ ومستعدّا لوضع كلّ ما يدور حوله على محكّ النقد، هذا أمر محمود، بل أكثر من ذلك نقول إنّ صورة المثقف قد لا تكتمل دون ذلك، بغضّ النّظر عن مسألة التموقع والتصنيف. فالمثقّف مهما كان موقعه في خضمّ التناقضات، ومهما كان تصنيفه ضمن السائد القائم أو ضمن نقيضه القادم، فهو يمتلك جملة من المعارف تمنحه الأهليّة ليلعب ذلك الدّور المهمّ: النقد.

نلاحظ في السنوات الأخيرة تناميا لضرب جديد من “النقد” يقود قاطرته نوع جديد من المثقّف سنصطلح عليه بـ “المثقف المُتَفَسْبِك”، والكلمة مشتقة من إحدى أشهر شبكات التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، وطبعا لا نقصد بها كلّ مستعملي هذه الشبكة أو غيرها من المثقفين، وإنما نقصد نوعا بعينه من مستعمليها.

إنّه ذلك المثقّف الذي لا تفوته شاردة ولا واردة مما يدور في العالم، بل في الكون بأسره، فقد يبدي رأيا مثلا حول ظاهرة فلكيّة معقّدة في مجموعة أخرى غير المجموعة الشمسية، بل في مجرّة أخرى تبعد عن درب اللبانة مسافة ملايين السنوات الضوئيّة، فما بالك بما يدور على سطح الأرض من أحداث وحوادث -قديما وحديثا- وفي مجالات السياسة والآداب والفنون والعلوم.

هذا “المثقف المُتَفَسْبِك” قد يبدو لأوّل وهلةٍ عالِما موسوعيّا، ولكن في واقع الأمر لا هو بالعالِمِ ولا هو بالجاهلِ أيضا، لنقل إنّه في منزلةٍ بين المنزلتينِ، فهو يحظى بجملةٍ من المعارفِ قد تكون عابرة لكل الاختصاصات العلميّة، ولكنّها مفرطة في العموميّات لا تنفذ إلى أعماق أيّ منها، وهو ما يكسبه سلاسة نسبيّة في الحديث عن أي موضوع، وهو ما يجعله متقِنًا للعبة “الإبهار”، وهذا جزء من “رأس ماله” وهو يلعب ذلك الدّور الخطير في التأثير على متابعيه.

ثمة أمر آخر مهمّ يخصّ طريقة تلقي هذا المثقف للمعرفة، وقد يبدو هذا الأمر في الظاهر شكليّا ولكنّه قطب الرحى في الحكاية، فهو يتلقى معارفه في الغالب بـ”السماع” لا بـ”الاطّلاع”، أي أنه بلا شكّ صاحب ثقافة، وقد تكون بالغة الاتساع، ولكنّها شفويّة المنطلق والروح والبنية، وقد يحصل أن يزعم أنّه اطّلع على بعض الكتب -خاصّة العناوين التي تصنع الوجاهة- ويرفق ذلك بـ”سلفي” وهو بصدد قراءة كتاب ما مع فنجان القهوة منصتا إلى بعض أغاني فيروز الصباحيّة، موظّفا هذه الصورة الجميلة بشكل يفرغها من محتواها، لتصبح بلا معنى وبلا روح.

هو مثقّف شديد الدهاء ولكنّه لا يعرف أنّه ثمّة من يفطن منذ السّطر إن كان صاحب النصّ (مقالاً أو تغريدةً أو تدوينةً) من ملتهمي الكتب أو من أهل الثقافة الشفويّة يستقي معارفه من شبكات التواصل الاجتماعي أو من “الويكيبيديا” في أفضل الأحوال. والتفطّن إلى ذلك ليس علامة عبقريّة، وإنما هي خصلة قد تكتسب، بالنسبة إلى البعض، بطول معاشرة الكتب التي تفتح الباب أمام عالم “الكتابة” بتفاصيلها ومحنتها، ويكتسبها البعض الآخر بحكم التخصص العلمي في دراسة الخطاب وهو ما يجعله مؤهلا للتمييز بين بنية الكتابة وبنية المشافهة.

يقدّم هذا “المثقف المُتَفَسْبِك” نفسه كعلاّمة في عصره، فتراهُ يسارعُ إلى تقديم رأيه في كلّ موضوع يثار على شبكات التواصل، فهو يفهم في تاريخ النضال الفلسطيني وعليم بكل تمفصلات الثورة الفلسطينيّة وفصائلها، وخبير في العلوم العسكريّة يفقه في حرب العصابات وفي الحرب الشعبيّة طويلة الأمد، ولكنّه قد يتحفك بالقول إنّ أزهى مرحلة في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينيّة كانت في الفترة التي قضتها في تونس. كيف ذلك؟ الله أعلم..

وهو ناقد فنيّ وأدبيّ يفتي في الفنون والآداب بمدارسها الكلاسيكيّة والحديثة، فلا غرابة أن تجده مقبلا غير مدبر على تقديم ما تيسّر من نقد لهذا العمل الفني أو الأدبي أو ذاك، ينتقيه بما يجعله محلّ وجاهة في ذلك العالم الافتراضي، مستعرضا عضلاته المعرفيّة في مجال النقد، ولكنّه قد يزيّن حائطه بمقاطع شعريّة لمحمود درويش وسميح القاسم وأمل دنقل وسعدي يوسف وشوقي بزيع إلخ.. وتراه في معرض آخر يقرّ جازما أنّ الشعر الحقيقي هو الشعر العمودي وأنّ الحداثة الشعريّة أساءت إلى الشعر. (قليلاً من الانسجام يا رفيق الحرف..).

لا يكتفي هذا “المثقف المُتَفَسْبِك” بما ذكرناه، فلا شيء يشبع نهمه إلى البتّ في الأمور مهما تعاظمت، وقد رأيناه في الآونة الأخيرة يقتحم عالم “الأكاديميا” ليعمل فيها مبضع النقد، فلا يفوّت على نفسه فرصة الهزء من بحث علميّ قدّمه صاحبه لنيل شهادة علميّة (ماجستير أو دكتوراه) ضمن الجامعة التونسيّة المعروفة بصرامتها، رغم كلّ الهزّات. طبعا هو لا يهزأ انطلاقا من اطلاعه على البحث، فلا حاجة له بذلك، فهو العالِم الجهبذ الذي يعرف “البحث” من “عنوانه”، فإن ظفر فيه بما يراه موجبا للهزء، توكل على الله وشرع في ممارسة هذه اللعبة الأثيرة عنده، وقد يفاجَأ صاحب البحث بأن يجد نفسه وبحثه تعبث به الألسن على قارعة الطريق الافتراضي، وقد يجد نفسه متهما بالتطبيع ومدار بحثه تعرية العدوّ الصهيوني من الداخل، أو متهما بالذكوريّة والدَّوْعَشَة وهو التقدميّ الذي سهر الليالي ليقدّم لنا فكرا مضادّا لهذه الدَّرْوَشَة إلخ..

ثمّة أمر مهمّ جدا يجعل من هذا “المثقف المُتَفَسْبِك” يعيش حالة من الانتعاش. ففي الأزمنة الخوالي كان نظيره المثقّف الذي لم يعش زمن الفايسبوك يمسك القلم ويكتب نصّه على الورق، كمسوّدة أوّلية، ثمّ يراجعها ويعيد كتابتها بشكل نهائي، وذلك قبل أن يرسلها بالبريد (ليس الإلكتروني طبعا) إلى المجلّة أو الجريدة التي يرغب في النشر فيها، ويظل في حالة انتظار قد تطول أحيانا قبل أن يظفر بنصّه منشورا على صفحاتها.

أمّا اليوم فالنّشر رديف النّقر. نعم. مجرّد نقرة طفيفة، “كليك”، على جهاز ذكيّ من الأجهزة الموجودة اليوم تكون كافية لينشر النصّ، ويكون بذلك متاحا لكلّ من يرغب في الاطلاع عليه.

يبدو أنّ الأمر الذي يفترض أن يكون مسهّلا لنقل المعارف والخبرات والتجارب، قد أنتج ما يضرب كلّ ذلك في الصميم، فذلك “الكليكْ” -الذي سأسمعه فيما بعد حين أرسل هذا النصّ بغاية نشره- قد خلق مثقّفا مُتَفَسْبِكًا كْلِيكِيًّا مستَسْهِلاً لعمليّة النشر، وما يستتبع ذلك من تسرّع في إطلاق الأحكام، وعدم التريّث قبل تقديم المعلومة، والعزوف عن مراجعة ما تخطّه يده قبل نشره.

هذا المثقف المتفسبِكُ الكليكيّ لا يبحث عن التفاعل والجدل الذي يحرّك قاطرة المعرفة، وإنما همّه الوحيد “الوجاهة”، ومعايير هذه الوجاهة بالغة السهولة في ذلك العالم الافتراضي.

فبعد أن ينشر تدوينته سيقضي ساعات طوالا يحصي الـ”جامات” والـ”جادورات” أو الـ”هاهاهات” فكلّما ازداد عددها ازداد إحساسه بالتفوّق، وإن تضاءل عزا الأمر إلى الخوارزميّات التي تستهدفه، وازداد أكثر وأكثر إحساسه بالتفوّق.