رياض خليف

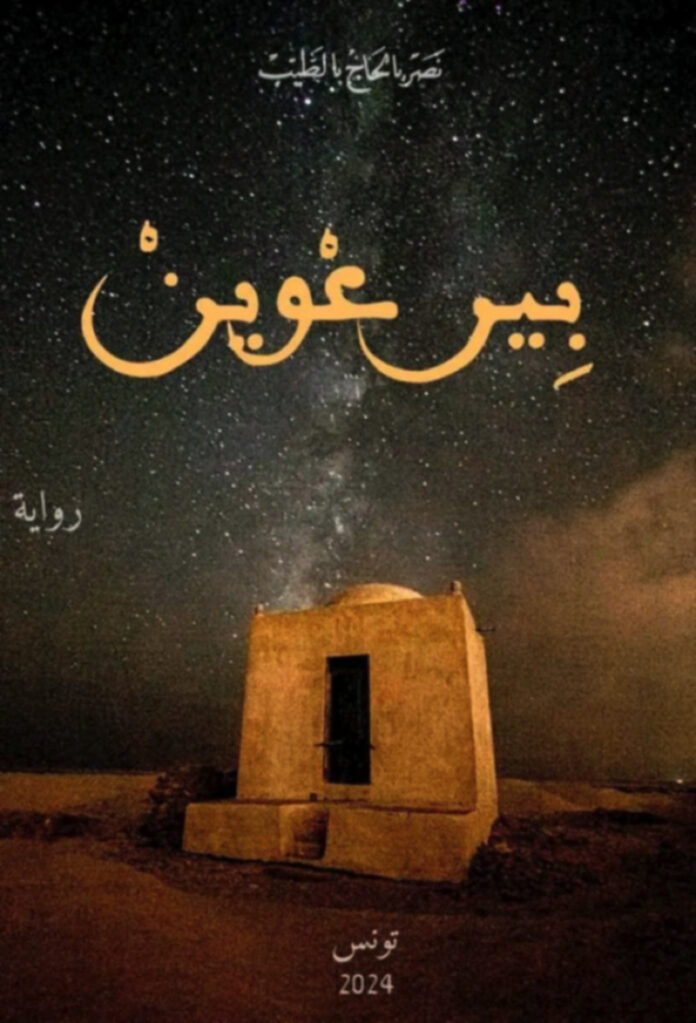

” بيرعوين ” منجز روائي آخر يطرحه نصر بالحاج بالطيب في الساحة، بعد “زعفران و”منكر يا شجرة ” في القصة القصيرة و”الأيام الحافية” و “انكسار الظل” و” تمبانين” و”مرجانة” في مجال الرواية، محافظا بذلك على نسق منتظم اتبعه في السنوات الأخيرة، يقوم على إصدار في السنة، ومضيفا إلى تجربته الروائية والقصصية عنوانا آخر لا يخرج عن وجهة قلمه الروائي المتوغل في أعماق الصحراء في أغلب أعماله. فقلمه اعتاد أن يرافق شخصياته إلى مضارب الصحراء وإبلها ورمالها وأساطيرها وذاكرتها. وهو ما نسجله أيضا في هذه الرواية، فإذا نحن أمام رحلة طويلة، هي رحلة شخصية خالد المنسي الشخصية التخييلية، لكنها أيضا رحلة هذا القلم الروائي في ذاكرة المكان، في جغرافيته الصعبة، وفي انتروبولوجيته وتاريخه. فمن هذه المكونات تتشكل مدونتنا منتمية لرواية التعدد والتنوع التي تتشكل من خطابات شتى. وهو بعد حواري كامن في هذه الكتابة الروائية التي تسير في درب الرواية التي تعجن بين طياتها المرجعي والتخييلي، مثيرة في الأثناء قضايا ومواقف كثيرة.

الروائي قصّاص أثر…

يبدو نصر بلحاج بالطيب خبيرا بدروب الصحراء وشعابها، ينتقل بيسر بين مواقعها، مقتفيا آثر شخصيته الرئيسية مزوّدا القارئ بنفس جغرافي دقيق،أماكن يتقن وصفها وتحديد مواقعها.

فمن جبل أم الشياه شرق دوز تبدأ الإطلالة الجغرافية بما فيها من خبرة ودقة وصف للدرب: ” كلما قطعت الأعين مسافة زادت مسافةأخرى كانت مطوية، اصطدمت عيناه المسافرتان في المطلق بجبل الظاهر الراسي متلونا بلون الرصاص، يكسوه غمام خفيف راقص، يعلن هبوب رياح الشهيلي…”.

هذه العدسة المتابعة لآثار المنسي وهو يسافر تتابعه من مكان إلى آخر فنتابعه وهو يبلغ وادي الكامور:

” هام خالد المنسي في واد الكامور السحيق الناشف الذي أسندت زرقته المشتهاة…”

وها هو يتوغل على تخوم المعسكر الصحراوي :

” برج القصيرة، برج لوبوف، متشجعا بالخوف والظلمة. هذا الباب المفتوح بين الظاهر والعرق الشرقي الكبير الذي بناه المستعمر”

وهكذا نجد أنفسنا أمام رحلة يستدل فيها المسافر والروائي في آن بالسماء والأبعار والآثار ” فإذا لاحت في أفق الجنوب القصي ربوة سوداء وحيدة تارة ” خشم الحوية” يحيط بها الرمل من كل جانب. “وها هو يتبع آثار الإبل في الطريق:

“لاحت بوادر حياة في مسارب تتجه نحو الجنوب الشرقي آثار أقدام، آثار خفاف إبل، آثار أظلاف شياه…”

على هذا النحو يقطع خالد المنسي رحلته في أركان الصحراء تتبعه عدسة الروائي، تغوص في الجغرافيا الصعبة وتحدد الدروب وتلونها بما أتيح من وصف وهو ما يجعل رواية برعوين من هذه الناحية رواية جغرافيا… ولعلنا نتساءل في هذا المجال هل أن الروائي يكتب لنا هذه البيئة الصحراوية بمختلف تفاصيلها المرجعية باعتباره ابن هذه البيئة والعارف بها أم أننا في هذا المجال أمام مجرد تخييل للفضاء الصحراوي العميق؟ ولكن للرواية وجه آخر ينبع من المرجعي وهو الوجه الانتروبولوجي والتاريخي.

انتروبولوجيا الصحراء:

تكتب الرواية الكثير من تفاصيل حياة المجتمع الصحراوي فإذا نحن مع البدو الرحل وعيونهم ورحلاتهم ومع الرعاة وحياتهم ومع تفاصيل عميقة عن الحياة الأولى لهذا المجتمع وذلك ما تنهمك فيه الانتروبولوجيا وهي تلتقط مظاهر الحياة وأقوال المجتمع المسكوكة. ولعل ذلك يبرهن مرة أخرى على متانة صلة الروائي بالانتربولوجي. فهذا الأخير يشكل مادة يشتغل الروائي على إثراء رصيد خطابه الروائي بها. فإقحام هذه الخطابات المرجعية من أساليب تكثيف الوهم المرجعي في الخطاب الروائي.

في هذا الإطار يصوّر الروائي حياة المجتمع الصحراوي وطقوسه ونسجل الكثير من مظاهر تلك الحياة فإذا الرواية تحيلنا على حياة الترحال وعن قوم يبحثون عن الماء والحياة:

” اختار أولاد المنسي من الربايع أن يحطوا رحالهم ذلك العام على سفح جبل أم الشياه… حملوا مضاربهم هناك لقرب الماء ولوجود شيء من كلاء… “

ونتابع في بعض الصفحات تفاصيل العرس الصحراوي مجالس القوم، شكل العريس ومجلسه وغير ذلك من التفاصيل وبعض الألعاب الشعبية التي تقام مثل لعبة الجناح الذين يغرسه الوزير ويخطفه أحدهم وتتم مطاردته.

” وصل باب غرفة العروس المعلقة في قمة الجبل فسلمها الجناح تحت وابل من الزغاريد وإعجاب الحسان، لا يحرم من تمكن من ايصال الجناح للعروس بل يحرم العريس من طرف العروس لأنه لم يكن قادرا على الحفاظ على رمز سلطته.”

زيادة على هذه العادات والتقاليد يثري الروائي نصه بالتراث الشفوي المحلي وهو وجه من وجوه الانتروبولوجي، فالرواية تعج بأشعار مختلفة بعضها من الذاكرة الشعبية والبعض الآخر لشعراء معروفين مثل عبد الله بن عبد العزيز وعلي الصيد المرزوقي والبشير عبد العظيم وعمر البازمي، إضافة إلى أهازيج جماعية متوارثة ومنها مقاطع من الحضرة القادرية وهو بذلك يحاول التذكير بالتراث الشفوي ويعيد الرواية إلى الذاكرة. فهي جنس تخييلي لكنه يقع على تخوم الذاكرة وكثيرا ما يسقط في تفاصيلها ومتطلباتها.

خطاب التاريخ… خطاب الاحتجاج:

ينتمي زمن الرواية إلى المرحلة الاستعمارية فتقرأ عن ممارسات الاستعمار وعن قادتهم مثل الكولونيل “لوبوف” والكولونيل بوجا الحاكم العسكري لنفزاوة أو القبطان “ماتيو” وهي شخصيات تاريخية معروفة مارست فعل المستعمر لكن الروائي يضيف إليها شخصيات متخيلة ولكن صورتها تتشكل من التاريخ على سبيل المشابهة مع شخصيات أخرى حقيقية، من بينها شخصيات خادمة للاستعمار وموالية له مثل موسى الضبع:

” اختار موسى الضبع تحت إشراف القبطان شبكة من العيون ولاقطي الأخبار والقتلة وسيّئي السمعة. اندسّوا بين الناس يجمعون الأخبار ويسومون الأهالي سوء العذاب.”

هكذا يستمد شخصيته وسلطته من الاستعمار:

” نصب نفسه حاكما رغم أنف الخليفة والعامل. سن القوانين ليتبعها الناس صاغرين الويل لمن خالف نواميس موسى. «

مقابل هذه الشخصية التي تحيل على فصيل المرتزقة المعروف زمن المقاومة التونسية تظهر شخصية خالد المنسي مقاوما يبطش بالاستعمار ومعه مجموعة هامة من المقاومين.

يظهر الروائي بطولة خالد المنسي وبراعته ويذكر بعض معاركه، مذكرا بذلك بالمقاومة الوطنية وإسهام الجنوب في مطاردة المستعمر وهي عودة إلى رواية الحركة الوطنية التي صارت تكتب منذ سنوات بنفس جديد. ولكن ذكر هذه الحكاية يتجاوز البعد السردي التخييلي إلى دلالات أعمق. فينقلب الخطاب الروائي إلى خطاب احتجاج على التاريخ الرسمي، تاريخ المحو والنسيان والاستصفاء. فخالد المنسي مثلما يدل على ذلك اسمه ” أنصفه الشعر والحكي وسها عنه التاريخ وانصرف عن ذكره الناس نحو همومهم” فهو المقاوم المنسي.

إن هذا الخطاب التاريخي الذي تحمله الرواية حاملا العديد من العلامات المرجعية والتخييلية لكنه يختزن خطاب آلم… هو خطاب الاحتجاج عن التاريخ الرسمي المتهم بنسيان البعض أو لنقل خطاب الهامش الذي يلوم المركز.

صفوة القول إن رواية “بير عوين” بما تضمه من جماليات وتخييل، تميل أيضا إلى خطابات مرجعية شتى. فهي تبني أعمدتها على الجغرافيا والتاريخ والأنثروبولوجيا. وسط هذه التخوم الثرية ينصب الروائي حكايته كخيمة في الصحراء.