د. سميــــر الزغــــــــبي

أستاذ محاضر المعهد العالي لفنون الملتبدبا جامعة منوبة كاتب وناقد سينمائي

المقدّمــــــــــة:

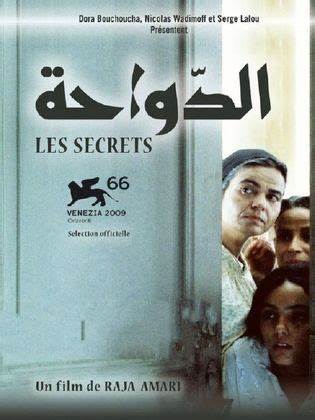

حضيت أهواء الجسد باهتمام بالغ ضمن السينما عموما و السينما التونسيّة بالخصوص، وقد تنوّعت سرديات الأهواء في السينما من فيلم إلى آخر، ذلك أنّ مسألة الأهواء و الرغبة هيعنوان كبير لطالما إحتفلت به السينما التونسية في العديد من الأفلام مثل فيلم حلفاوين لفريد بوغدير وعرس الذيب والدواحة و جسد غريب و غيرها من الأفلام,

سأشتغل ضمن هذه المسائلة على مجموعة من الأفلام التونسيّة والتي تضمّنت مفرداتها ومقاطعها الدراميّة الاحتفال المعلن والضمني بالأهواء، الرغبة و الانفعالات التي تسكن الجسد.

كلّ عودة إلى تاريخ السينما في واقع الأمر يمكن من خلالها أن نستقرئ مقاربة لأهواء ا لجسد وانفعالاته ورغباته، ضمن مجمل المعاني الفلسفيّة والأنتروبولوجيّة والسوسيولوجيّة والسيكولوجية والجماليّة وغيرها من المقاربات.

إنّ تفحصّا ما لتاريخ السينما، يكشف عن حضور الأهواء والانفعال بشكل صريح ومعلن وهذا الأمر بيّن لدى العديد من المدارس و التيّارات السينمائيّة سيما التي تقوم سرديتها على الغوص المعمّق في سيكولوجية الفرد، حيث تشهد السّينما السرياليّة ،كما هو معلوم، احتفالا سرديا بالجسد و الانفعال والإحساس، فلقد عمد و اجتهد كلا من ا لمخرجين لوي بونويل و سلفادور دالي بالاعتماد على سرديّة نصيّة متميّزة على الغوص في عمق سرديات الجسد و انفعالاته و رغباته.

تشهد الأفلام السرياليّة سواء في فيلم»كلب أندلسي « أو « العصر الذهبي » اعتمادا كليّا على الاهواء، فالسرد يتقاطع مع كلّ بناء منطقي أو عقلاني ، بل أكثر من ذلك يتعمد المخرجان كسر كلّ سردية لتحصل ضمنها المعاني المتضمّنة و الصريحة، و قد يتغيّب المعنى كليّا، و لكنه يظلّ أ متخارجا عن كلّ بناء منطقي عقلاني.

تعود بنا هذه النمطيّة في بناء السرد و الإخراج إلى صورة اللاوعي كما تشكّلت ضمن أبحاث علم النفس التحليلي لسقموند فرويد و إلى لاعقلانيّة الفيلسوف الألماني فريديريك نيتشة، حيث يتمظهر اللاواعي واللاّعقلاني ضمن جلّ الردهات الفيلميّة، و تبرز في الأفق أهواء الجسد.

انطلاقا من هذه المعاينة الأولى لتاريخ السينما تتشكّل العلاقة بين السرد و الاهواء ، حيث يقوم السرد أساسا لدى المدرسة السريالية على الأهواء و الرغبة و لفظ كل ماهو عقلاني و منطقي.

هكذا يتشكّل خطاب الأهواء في السينما في أبهى مظاهرها، لكن الغرض من هذه المقاربة هو تفحّص مسالة الأهواء في بعض الأفلام التونسيّة و لم يكن استحضار السينما السرياليّة إلا لبيان أصالة المبحث و تأصيل المسألة في تاريخ السينما.

لكن الإشكال الذي يطرح في هذا المستوى هو الآتي: كيف تتلائم االأهواء مع بنية السرد داخل الفيلم؟ و كيف يمكن تأسيس معاني و مقاصد ضمن سرديّة خارجة عن كلّ بناء منطقي و تسلسل تراكمي لأحداث الدراما؟

سيتم البحث في المسألة ضمن المحاور التالية:

1 – فوضى الأهواء في فيلم الدّواحة

2- الأهواء وتعبيريّة الجسد في فيلم حلفاوين لفريد بوغدير

3 – الأهواء و النرجسية في فيلم عزيز روحو

- فوضى الأهواء في فيلم الدّواحة

فيلم “الدواحة” هو الثاني للمخرجة رجاء العماري، إلى جانب “الحريرالأحمر“، تجمع بينهما وحدة من حيث الشكل والمضمون. كثافة حضور المرأة بالنظر إلى الرجل ومعالجة مفاهيم تتّصل بالرغبة والجسد والانفعال. إلاّ أنّ الفيلم الأوّل اشتغل داخل كادر يغلب عليه الظلام. في حين أنّ فيلم “الدوّاحة” تفاعل مع النهار والرؤية. فيلم “الحريرالأحمر” ممتلئ بالأضواء التي غلب عليها اللون الأحمر في مكان تعتمل فيه جماليّات الظلام وصخب الأصوات التي يطلقها “عباّد” الجوق الديونيزوسي. حفل يقام بدون مناسبة رسميّة. و إنّما هنالك احتفال لا مشروط بالنشوة و الاهواء، لكأنّنا أمام سينما تستعيد ذاكرة “التراجيديا الإغريقية”، و أغاني المديح أو ما يعرف “بالديتيرامب” Dithyrambe، و يقصد بها الأغاني التي تمجّد قوى الخصب.

انخرط فيلم “الدواحة” عموما في التوجّه المميّز للسينما التونسية، من حيث التعبئة التقنية والمشهدية في مستوى المباشرة الجمالية لما هو إيروسي وديونيزوسي. فيلم مفعم بالمعاني يترك “القارئ – المشاهد” يتجوّل في أكثر من مساحة في مستوى المفاهيم الممتلئة بالدلالات المتنوّعة، نص “سمعي-بصري” ينبض بمسحة جماليّة دراميّة لا حدود لها ومنفتح على أكثر من قراءة وتأويل.

عنوان الفيلم ذاته يحمل معاني التحوّل والحركة. وهل هنالك سينما دون حركة؟ وإن كانت حركة في نفس الكادر، فإنّ “الدوّاحة” هي حضن يحضن فيه الرضيع. لكنّ الفيلم ينحو نحو حاضن للرغبة من حيث هي صيرورة لا تتوقّف. وهي في سيلان دائم.

الحركة ماهية السينما، وهي ماهية لفيلم “الدواحة” من حيث الشكل والبنية الدرامية والنسيج التقني. ولادة جديدة حظيت بها السينما التونسية مع فيلم الدوّاحة من حيث الدفع الأنطولوجي الملحمي للمرأة كحاملة لأعباء وجود تنحت من خلالها كيانها كأنوثة وجسد وجمال. إن كان البطل الوجودي التراجيدي في المسرح الذهني للأديب محمود المسعدي هو الرجل مجسّدا في”أبي هريرة” أو “غيلان”، فإنّ الملحمية لدى رجاء العماري هي امرأة متقوّمة بذاتها ليست “ريحانة ” أو”ميمونة” أو راهبة دير العذارى “ظلمة الهذلية”، التي تكتفي بمرافقة للبطل الوجودي في مسيرته الأنطولوجية. تجربة اللذة في فيلم الدوّاحة تقودها امرأة بطلة متحوّلة في أشكال درامية مختلفة، كلّ امرأة هي مشروع بطولة أنطولوجية.

يطغى الفضاء المغلق واللّقطة الكبيرة على المفردات التقنية لفيلم” الدوّاحة “حيث لا وجود لأضواء ساطعة تأتي من الخلفيّة أو الفوق. بل إنّ معظم أجزاء الضوء تأتي من الأمام لكأنّي بالمخرجة تريد أن تمدّنا بصورة أمامية في بعدها الثنائي. الأصوات والحوار لم تكن هي الوسيلة الأساسية للتعبير. بل إنّ مفردات التعبير تجسّدت في الموسيقى وحركة الجسد المفعمة بالانفعالات والرغبة الجامحة واللّقطة الكبيرة. والتي لم تشكّل الوجوه فحسب وإنّما تشكّل المشهد في رمّته. الذي هو مشهد يضع فتاة في طور المراهقة، في متاهات التقاطع ما بين طموحات البسيكولوجيا وموانع أنطولوجيا التحريم، ما بين رغبة جامحة لا تعترف بحدود وواقع صلب يطمس الغرائز ويكبتها ويحيل دونها والواقع.

جسّدت المرأة كثافة في مستوى الشخصيّات ، فالرغبة والانفعال ليست حكرا على الرجل، قد تكون المرأة هذه المرّة وفي منظور المخرجة رجاء العماري، هي المرشّح الأكبر للاضطلاع بدراما فوضى الجسد وإمبراطورية الرغبة.الفيلم تتقاطعه صورتان، أو بالأحرى نمطان من الكادر، كادر صغير داخل كادر أوسع وأشمل، صورة خفيّة داخل صورة مرئية، الرغبة تجسّدها الصورة الخفية أو هي الكادر المصغر الذي يسعى أن يهيمن عليه كادر أوسع مجسّد للواقع.

لا يوافق التعبير الجسدي إلا النغم الموسيقي الراقص أي لغة ديونيزوس. و هذا الأمر لا يصيب الفنان فحسب بقدر ما يصيب أيضا كل من أصغى إلى هذه الموسيقى الراقصة.لقد كان الإغريق الأول كلهم فنانين لأنهم يجيدون لغة الإيماءات ولغة الحركات و هكذا هو الشأن لدى الطفل الذي مازال لم يتعلم بعد اللغة المجردة، الكلمات. إن التعبير ها هنا يتمّ بالجسد سواء في حال الفرح والحبور أو في حال الألم والحزن “بصفة عامة، لقد تمّ التعبير عن إحساسات مؤلمة كذلك من خلال حركات تسبب بدورها التأثّر (كنتف الشّعر مثلا،[1] أو لطم الصدر، أو ليّ وتغضين عضلات الوجه بعنف).وبالعكس كانت حركات السّرور تحمل في طيّاتها سرورا، ومن ثمّة تكون سبيلا سهلة للتفاهم (الضّحك الناتج عن الدغدغة، التي هي شيء سار، كان بدوره يصلح للتعبير عن إحساسات أخرى سارة). بمجرد ما تمّ التّفاهم بين الناس من خلال الحركات نشأت رمزية الحركات أعني أنهم تمكنوا من التفاهم بواسطة لغة تجمع بين الرموز والأصوات”.

هنالك حياة ظاهرة تمارس في شكلها الطبيعي، و حياة ّ منطوية على ذاتها. لكأنّ المرأة والأنوثة والجسد والرغبة، وجدت لتقبع في الخفاء. لكنّها لا تلبث أن تبرز وتظهر في شكل فجئي، تطفو على السطح لتجلي “إمبراطوريّتها” على واقع ممزّق بين فرض نواميسها من جهة والرضوخ لدوافع الرغبة الجامحة التي لا تعترف بحدود. لقد كان قدر السينما التونسية، وفي أغلب لحظاتها، أن تجلي “المسكوت عنه” في كلّ تجلّياته. فتنصهر بذلك مع نصوص الفلاسفة والمشروع النظري الأركيولوجي، مجسّدا في صورة أصيلة لدى الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو الذي تعهد من خلال أركيولوجيته بكشف وتعرية “المسكوت عنه” الذي هيمن على العصور الوسطى وعلى الفكر النيوليبيرالي. لكأنّي بالسينما التونسيّة قد انخرطت في التوجّه الجمالي للموجة الجديدة الفرنسية وفقا للمستلزمات النظرية التي وضعها أندري بازان والإنجازات الإبداعية لقودار الذي ما انفك الفيلسوف جيل دولوز يستشهد بأفلامه في مدوّنته حول السينما.

هنالك ضمن فيلم الدوّاحة “رغبة في البقاء” في معنى الفيلسوف الهولندي سبينوزا، عبر نصّ فلسفي يمجّد الرغبة والانفعال كوجود في العالم. لقد مارست الطبيعة ضمن هذا الفيلم فعلها على مفردات المشهد، فاللّون الأخضر سيطر على فضاء الفيلم، الخصوبة تنبع من اللّون الأخضر والمرأة تتكرّر في المشاهد المختلفة والمتنوّعة، نزعة الانفعال تلازم الشخوص على مختلف أعمارها.

لا وجود لجيل واحد من المرأة، بل يختلف في سلّم تصاعدي، ولكن ما يجمع ما بين هذه الأجيال المختلفة هو الانتماء إلى الرغبة الكونية أو”الكوناتوس” -على حدّ تعبير الفيلسوف سبينوزا – الذي يلازم “المرأة – الفرد” من البداية حتى النهاية. إنهّا إمبراطورية مفعمة بالحياة.

يدفعنا الاخضرار أكثر نحو معانقة أفضل معاني الوجود. ولكن هذا الأمر لا يعني أنّ الصحراء غير قادرة على الإنجاب خصوبة الصحراء العربية كانت أمرا واضحا وجليّا في أدب محمود المسعدي. حيث يحفل المشهد في ” حدث أبو هريرة قال” بمسرح وجودي، انبعث في شكل دراما تراجيدية داخل الصحراء العربية. والجبل الذي صعده أبو هريرة في دير العذاري ليلتقي بالراهبة ظلمة، كفضاء للتعّبد والانفصال عن الحس والعدد الذي ستروّضه عليه الراهبة. لكنّ الرغبة تنبعث من جديد معلنة إمبراطورتيها، حتّى خارج مواقعها الأصليّة. وهل للرغبة من موقع؟

اللّون الأخضر له قاموسه في السينما الواقعيّة الجديدة، والصحراء لها مفرداتها في الأدب الذهني، لكنّهما يلتقيان في معاني الخصوبة، التي تحمل بوادر انبعاث الحياة في شكل جديد ومتكرّر، إنّه “العود الأبدي” كما عبّر عنه الفيلسوف فريديريك نيتشة.

تسكن الرغية و الانفعال في فيلم الدّواحة جسد امرأة أو بالأحرى جسد فتاة في طور المراهقة، و لكن الأمر في فيلم حلفاوين شهد وجهة مغايرة حيث يرافق السّرد الرغبة و الانفعال لدى الفتي المراهق، فكيف تتجلّى العلاقة بين السّرد و الانفعال في فيلم حلفاوين؟

1- الأهواء وتعبيريّة الجسد في فيلم حلفاوين لفريد بوغدير

الجسد هو الذي يحس ويفكر، فيفرح ويتألم، يتخيل ويفكر وعدة أفعال أخرى كان يعتقد أنها من أفعال النفس أو الروح. إن الجسد هذا الغائب الحاضر هو الذي يقدر كلّ شيء فحتى ما كان يعتقد أنه من تقديرات النفس، إنما هو من تقديراته هو، فقيمة الخير والشر وقيمة الحق والخطأ، وقيمة الجمال والقبح، إنما هي قيم يضعها الجسد ويقيّم الأشياء من خلالها. إن الجَسد هو الذي يريد كلّ شيء. هكذا يصبح الجسد هو الذي يرغب وليست النفس.

تنفتح مرحلة جديدة للجسد ضمن أفلام السينما التونسية حيث تنكشف قواه الإبداعية ويتخلّص من كل التشويهات التي مورست عليه خلال التاريخ، وأهمّ أمر تمثل في إجلاء قدراته الجمالية، عبر إعادة الاعتبار للظاهر والإحساس فيصبح كل ما هو جمالي وإبداعي منبعه الجسد، فعبر انفعالات الجسد تنجلي معاني الحياة وتتدفق الأحاسيس التي تكشف عن الصيرورة.

كلّ نظر نقدي في مجال جماليات السينما، لا بدّ أن يعود إلى البدايات، حيث تشكّلت النمطية، وبالفعل فإنّ السينما التونسية ومنذ ما يقارب الربع قرن، انطلقت بنمط من التقنية السينماتوغرافية، هو الأقرب إلى ما يسمى ب ” الموجة الجديدة ” التي شهدتها السينما الفرنسية، مع النقد الذي أنجزه مؤسّسو”كراسات السينما” و خاصّة مع المخرج جان لوك قودار، والمنظر اندري بازان .

أهمّ سمات الموجة الجديدة هي رفض التوظيف الجمالي للإضاءة و استخدام كاميرات أقلّ وزنا وأسهل تنقّلا، والتصوير شبه الدائم خارج الأستديوهات ضمن الإطار الطبيعي للأحداث، ورفض فكرة البناء السّردي التقليدي، وإحباط شغف المشاهد بالحكاية عن طريق منعه من التوحّد والاستسلام للحبكة القصصية والانقياد لها. وكذلك منع المشاهد من الاندماج في الحدث، و في مقابل كلّ ذلك تنحو الموجة الجديدة في السّينما نحو بناء عالم ارتجالي، تلقائي، وتغيير فكرة ضرورة التوافق بين الصوت والصورة.

هذه النمطية الجمالية في تقنية السينما، يمكن أن نلحظها في السينما التونسية، حيث تعوّدنا على مشاهد من الواقع و تغييب كلّي لتقنية السرد، فالأحداث تتواتر، بشكل تلقائي، في غياب كامل لبنية نصية صارمة. إنّ السينما التونسية هي سينما المشهد، سينما نبصرها أكثر ممّا نسمعها، تؤثر جمال الصورة، على ثرثرة الصوت. حضور الصورة هو التعبير، الكلام الصامت، بل الكلام المعبّر، بواسطة الصورة المعبّرة، حيث تغيب المؤثّرات التقنيّة و ضوضاء الألوان وتشعّب الضوء.

مثل هذه التقنية تسود في أغلب أفلام السينما التونسيّة، مثل “حلفاوين” أو ما يعرف”بعصفور السطح “لفريد بوغدير، حيث الأحداث تدور داخل الواقع المعيش، هنالك تغييب كلي لمؤثرات المونتاج، والخدع السينمائية، المخرج يؤثر أن يعبّر بواسطة الكاميرا عن الواقعة الاجتماعية والنفسيّة ضمن وجود محدّد، مع إضفاء مسحة جمالية تعبيرية، حيث الانكشاف عن تعبيرية الجسد، والتي كانت المحرك الأساسي للمشهد والحوار. مثل هكذا توجه سينمائي، يوحي بالأصالة، فالسينما التونسية لم تكن تقليدا مباشرا لرؤى وسيناريوهات سابقة. بل هي سينما تحاصر السيناريو، لتترك فضاء رحبا للارتجال، الذي تنكشف ضمنه القدرات المبدعة والخلاّقة للممثل.

إنّ الجسد يخلصنا من النظرة الأحادية للعالم فننفتح على الاختلاف والمتعدد عبر الإحساس وبذلك يتم التخلّص من ثبوتيّة العقل وصرامة مبادئه، فالجسد المحرر هو في واقع الأمر تجدد لا زمني وتحرر من الأنطولوجيا و الكرونولوجيا ونظرة جمالية للوجود مجسدة لإبداع مستمر لإمكانات جديدة للحياة، كما أنّه شكل جمالي للتواصل مع العالم وهو المعنى الأصيل للفن إذ لا يعني الفن غير اللقاء الحسي بالعالم وهو ما يصرح به نيتشة في قوله”يؤثر كل نوع من أنواع الفن بما يشبه تأثير الإيحاء في العضلات والحواس النشيطة فهو يتوجّه إلى هذا النوع ذي الحركية الجسدية المرهفة أكثر من غيرها”[2].

سينما الواقع والجسد و الانفعالات، حيث يغيب التسلسل الزمني، الكرونولوجي، بل الأحداث تنساب داخل ديمومة سيكولوجية، تعيشها مفردات الفيلم، كلّ على طريقته.

هذا التوجّه السينمائي، لا يختزل في ما أبدعه المخرج فريد بوغدير في مستوى “حلفاوين” و إنّما هو منتشر ضمن أغلب الإبداعات السينمائية التونسية، مثل “صمت القصور” وسلطان المدينة” و”ريح السد”وآخر فيلم” للنوري بوزيد. كلّها سينما لواقع كوني، ومعالجة لظاهرة إنسانية، بإتباع نهج إبداعي متحرّر من أسلوب توقع سرد الأحداث. هي سينما للصّورة والحركة، وليست للصوت، والفضاء المغلق داخل الاستيديو المؤثث-الكادر المشبع- إنّها سينما الفضاء، خارج الأستديوهات المغلقة، هي سينما تتخاطب وتتجاوب مع مفردات الطبيعة. سينما بلا بطولة، حيث كلّ الشخصيات، تكون أساسية وثانوية في نفس الوقت، و أيّ أساس لسينما خرقت حدود السيناريو وانفتحت على التعبير الجسدي في أبهى مظاهره؟ هي سينما تحتفل دوما، في كلّ مشهد من مشاهدها بتعبيرية الجسد، وبكلّ ماهو دوينيزوسي، سينما تحيي وتعيد في ذاكرة جمهورها فلسفة نيتشة، و أدب محمود المسعدي. هي سينما تحتفل دوما في كلّ مشهد من مشاهدها بتعبيرية الجسد، و بكلّ ما هو ديونيزوسي، سينما تحيي و تعيد في ذاكرة جمهورها فلسفة نيتشة، و أدب محمود المسعدي

” إنّي بأسري جسد و لاشيء سوى جسد”. هكذا يقول نيتشه عن الجسد وأهميّته في الوجود الإنساني في مؤلفه المأثور “.هكذا تكلم زرادشت”. يضيف الفيلسوف في نفس المرجع قائلا: “الأنا ليس شيئا آخر غير الجسد الذي يمثّل عقلا عظيما هو أكثر حكمة من العقل بل هو العقل الحقيقي إنك تقول “أنا” و أنت فخور بهذه الكلمة، بل هناك ما هو أعظم منها، وهو ما ترفض تصديقه، ألا وهو جسدك وعقلك العظيم”. و هذا الجسد ليس ذلك “الأنا” الذي يشير إلى نفسه .

تنفتح مع نيتشة مرحلة جديدة للجسد حيث تنكشف قواه الإبداعية ويتخلّص من كلّ التشويهات التي مورست عليه خلال التاريخ، وأهمّ أمر تمثل في إجلاء قدراته الجمالية، عبر إعادة الاعتبار للظاهر والإحساس فيصبح كلّ ما هو جمالي وإبداعي منبعه الجسد، فعبر انفعالات الجسد تنجلي معاني الحياة وتدفق الأحاسيس التي تكشف عن الصيرورة.

هكذا تستمدّ السينما مشروعيّة إبداعها من نصوص فلسفيّة تميّزت بفرادتها، فما أبدعته هذه السينما، ليس مجرّد تعبير عن واقع مباشر، و إنّما النص السينمائي ارتقى إلى مستوى الإبداع الذي بشرت به فلسفة نيتشة، و الذي بشّر به كذلك الأدب الوجودي لمحمود المسعدي، الذي نستعيد ذاكرة مؤلّفاته، عبر إبداعات السينما التونسية، فالمشهد في مسرحيّة “حدّث أبو هريرة قال” غير منفصل عن المشهد السينمائي لدى فريد بوغدير والنوري بوزيد و فاضل الجعايبي . و بقية مخرجي السينما التونسية. هنالك وحدة في مستوى الشكل و كذلك المضمون. تنطلق مسرحية “حدث أبو هريرة قال” بمشهد درامي، لجسدين يتناجيان، في الصحراء، عند الغروب. هذا المشهد المعبر للجسد، اعتبره محمود المسعدي، البعث الأول، حيث ستنطلق بوادر الحيرة الوجودية، ومسيرة البحث عن الذات وتأصيل الكيان” وهو أمر لا يتحقّق إلا في ظلّ مسيرة و جوديّة، بدايتها، تجربة اللذة و التي تقوم على الجسد كمبعث لممارسة الوجود . المرأة والجسد كانت من أهمّ لحظات المسرح الذهني، حيث يغيب التسلسل الزمني ، فتتحدث ريحانة عن أبي هريرة ،الذي يتراوح ما بين الكون – أي كان، يكون – والاستحالة – الانتقال من حال إلى أخرى- داخل مسيرة الوجود في زفرة البحث عن الذات.

فالجمال يسكن أجسادنا ولا يسكن عقولنا يعيشه الجسد في كل لقاء يحدث مع الوجود الذي لم تعد له من دلالة خارج ما هو جمالي.كل أشياء الوجود تعزف سمفونية الجمال التي لا يمكن أن يتفاعل معها أويتذوقها إلا الجسد المحرر من هيمنة اللوغوس و الجسد الإرادة والقوة و الحياة والنشوة والانفعال والتهيج، كل هذه الأفعال لا يمكن أن يأتيها العقل كملكة تفكير و تجريد وحساب كرّست موت التراجيدي مع سقراط قصد إخفاء وطمس ما للجسد من مستطاع استيتيقي. لذلك يصّرح نيتشه بهذا القول “لم يولّد العقل خلال مدد زمنية هائلة سوى أخطاء” [3]

بهذا المعنى تكون مقاصد سيناريو السينما التونسيّة مقاصد ذات أبعاد فكريّة، وجودية. فالسينما تتحوّل بهذا المعنى إلى لغة تعبيرية، ما يعبّر عنه بـ”سينما المؤلف ” و التي تتمثّل في اعتبار المؤلف الفعلي هو القوّة الدافعة الخلاّقة الرئيسية للفيلم. إنّها سينما تدعو المشاهد لتأمّل المشهد و التفكير فيه.

تتنوع تمظهرات السّرد والانفعال في الأفلام التونسية، إذ يتجلّى الانفعال في فيلم “عزيز روحو” في شكل جديد ، وهو شكل النرجسية، فكيف تتحدّد ملامح العلاقة بين السّرد و الانفعال النرجسي في فيلم عزيز روحو؟

- الأهواء و النرجسية في فيلم عزيز روحو

لم تكن ردهات الدراما ضمن فيلم “عزيز روحو” تراكميّة زمنيّا، بل اختارت المخرجة ديكوباجا متحرّرا من الكرونولوجيا، ليعزف السيناريو على أوتار الزمن السيكولوجي لشخصيات الفيلم

إختارت المخرجة عنوانا للفيلم نابعا من الواقع و الخطاب التونسي” عزيز روحو” ، وهي عبارة متداولة لدى العديد من الأوساط الشعبيّة في تونس، قد يرجع هذا الاختيار إلى إرادة تقريب الفيلم من المواطن التونسي العادي و لا يكون بذلك الفيلم نخبويّا، لكن هذا الأمر لا يعني إرادة التبسيط، فالمعاني التي احتواها الفيلم متكثّرة و متنوّعة و ترتقي بالفهم إلى حدود عمق المعنى.

لقد تمّت ترجمة “عزيز روحو” إلى اللّغة الفرنسيّة بعبارة narcisse([4])، هذه الترجمة و هذا الاختيار سيؤدّي لا محالة إلى إشكالات هامّة، تبرز المعاني الضخمة التي يحفل بها الفيلم، ذلك أنّ العبارة narcisse تحيلنا إلى سجل فلسفي و سيكولوجي. فماذا تعني المثليّة الجنسية وما هي الأصول الفلسفيّة للمفهوم؟

لا تعتبر المثليّة الجنسيّة توجّهاً اختيارياً، بل هي نتاج لعدّة عوامل بيولوجيّة ونفسيّة. وقد أظهرت عدّة أبحاث علميّة أنّ هذا السلوك الجنسي هو أحد التنوّعات الطبيعيّة في الميول الجنسي لدى الإنسان.

سعى الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو([5]) أن يتحدّى الرأي القائل بأنَّ الجنسانيّة البشريّة هي سِمة ثابتة لحياتنا البيولوجيّة والنفسيّة التي سعت مختلف المجتمعات إلى تقييدها أو شجبها أو التعبير عنها. وبيّن أنّ الجنسانيّة أوسع من أن تتشكّل في علاقة “سويّة” بين الأنثى والذكر في الزّواج الأحاديّ مثلا فهي أوسع من ذلك وهي ممارسة ذاتيّة إنسانيّة تسمح بتشكّلات متنوّعة للذات. ويكون حصرها في العلاقة الوحيدة ذات الطرفين “امرأة-رجل” تقييد لإمكانات تشكّل الذات. صحيح أنّه يوجد اقتصاد لنظام الملذّات وتوجد حمية جنسية ولكن ذلك لا يكون على حساب سعة التجربة الجنسيّة. يمكن للمرء أن يقتصد ملذّاته أي نظام الأفروديسيا دون أن يعيش القمع أو الحرمان الاجتماعيّ والأخلاقي. ولذلك يعود ميشال فوكو إلى مفاهيم الأباتيا “apatheia” أي التحكّم في الرغبات وقيادة الذات و”البارازيا” أي القول الصّريح والصّادق حول ما يتّصل بالذات وهي في الحقيقة تقنيّات إيتيقيّة يونانيّة من خلالها يمكن للذات أن تسيطر على رغباتها. ويندرج الخطاب حول المثليّة الجنسيّة ضمن هذا المستوى أعني في نظام التحكّم في “الأفروديسيا”. و يعود ميشال فوكو حتّى إلى مفهوم التقشّف في مستوى الحياة الجنسيّة ومعناه أنّنا نختار طريقة لممارسة رغباتنا تضمن نموّا لذواتنا ولا يفقدنا طاقتنا الجسديّة وهو ما تعنيه عبارة “استيتيقا الوجود” esthétique de l’existenceعنده أي اختيار أسلوب وجود نكون فيه قادرين على السيطرة على ذواتنا.

إنّ التشكيل الاجتماعي والأخلاقي للجنسانيّة يقيّد إمكانات تشكّل التجربة الوجوديّة، ولذلك يدرج ميشال فوكو هذه المسألة ضمن تقنيات التحكّم في الرغبة ويؤكّد بالعودة الى اليونان على أنَّه توجد أنماط متنوّعة للجنسانيّة تمنح تجارب وجودية مختلفة. من خلال الطريقة التي يتم مناقشتها بها: فالأساس البيولوجي للجنسانيّة يتم صياغته وتشكيله باللّغة التي نستخدمها لوصفه. في الواقع، إنَّ مفهوم وجود شخص ما لديه «جنس» أو *نوع* هي فكرة حديثة للغاية، لم تكن موجودة قبل القرن الثامن عشر.

يشرح الفيلسوف في المجلّد الأوّل من مؤلّفه «تاريخ الجنسانيّة»([6]) كيف أنَّه على الرغم من أنَّ القانون قد منع العديد من الأفعال المثليّة وعاقب عليها على مدى قرون عديدة في أوروبا، بدأ بعض الأفراد يتحدّثون على أنّهم «مثليّون» في القرن التاسع عشر.

ويحدّد فوكو فكرة «المثلي» كنوع خاص من الأشخاص، مع خصائص نفسيّة مميّزة – بدلًا من شخص يقع في رذيلة قد تكون إغراءً لأي شخص – في مقالة نُشِرت سنة 1870. كتب فيها: «كان اللوطيّ انحرافًا مؤقتًا، والآن أصبح المثليّ جِنسًا»، (ص43). ومع ذلك، فإنَّ هذا التوصيف «جعل من الممكن أيضًا تشكُّل خطاب «عكسي»: بدأت المثليّة في التعبير عن نفسها، والمطالبة بالاعتراف بشرعيتها أو «طبيعيتها»، في كثير من الأحيان بنفس المفردات، وباستخدام نفس المقولات التي اُستُبعِدت منها طبيًا».

هكذا وضّحت نظرية فوكو بأنَّ كلّ القوى الاجتماعيّة والسياسية تولِّد معارضة خاصة بها، وتخلق صراعًا حتىّ في محاولتها لقمعه. ولذا، اُستخدم مصطلح «المثلي»، الذي يصف فئة معيّنة من الأشخاص، لأوّل مرّة من قِبل شخصيات ذوي سلطة، مثل الأطباء والأطباء النفسيين والقضاة. كما حدَّد مجموعة إشكالية معيَّنة ربّما تخضع بعد ذلك للعلاج أو العقاب أو التسامح.

ومع ذلك، فإنَّ نقطة فوكو المركزيّة، تتمثّل في أنَّ السلطة هي التي أنتجت مقولة “المثلي”، التي أصبحت بعد ذلك موقعًا لمقاومة تلك السلطة. بمعنى أنَّ السلطة تخلق مقاومتها الخاصّة: المقاومة لا تأتي من مكان ما خارج النظام الذي يثيرها.

تعامل الفيلم مع مسألة النرجسيّة تعاملا مفتوحا، أي أنّها لم تتوضّح كمفهوم متشكّل بصورة نهائيّة وبشكل صارم، بل ظلّت حالة النرجسيّة، تترواح و تتوزّع بين الشخصيات المتنوّعة وبالخصوص الأساسيّة للفيلم. فكلّ شخصيّة كانت حاملة لنمط من النرجسيّة التي تناسبها، و تجلّى ذلك بالخصوص في تمسّك كلّ من هذه الشخصيات بموقفه و ميولاته و تصوّراته.

أرادت “هِند” أن تفرض ذاتها كامرأة في مجتمع متحرّر، و لكنّها تعرّضت لبعض القيود كامرأة، فرفضت الانصياع لنرجسيّة زوجها، الذي أراد أن يملي نمطيّة محدّدة في الإخراج المسرحي، لكنّها رفضت ذلك وتمسكت بنرجسيّتها، ثم لمّا سُجن زوجها، لم تستسلم بل واصلت المشروع الفنّي و عبّرت بذلك عن أفكارها من خلال استئناف العمل المسرحي، و الذي هو في واقع الأمر تجسيد لمعاناة وجوديّة عايشتها في مرحة طفولتها، و بذلك يكون الإبداع في منظور الفيلم أهمّ فعاليّة ناجعة لإثبات الذات.

تجلّت ” النرجسيّة” في موقف الشخصية المركزيّة للفيلم ” مهــدي” من خلال محاولة تخلّصه من مثليّته والتي جسّدت عبئا سيكولوجيا و سوسيولوجيا ثقيلا أراد التخلّص منه عبر الزواج. لكنّ هذه النرجسيّة ستقابلها نرجسيّة مضادّة تمسّك بها “عشيق ‘ مهــــدي، الذي رفض بإطلاق التخلّي عن عشقه المثلي للمطرب مهـــــدي.

لكن السّؤال الذي يطرح في هذا المستوى، هل أنّ المثليّة الجنسيّة صُوّرت في هذا الفيلم على أنّها أمر سلبي لا بدّ من القطع معه أم أنّها أمر عادي يمكن القبول به؟

انطلاقا من هذا الاعتبار تتوضّح أصالة مسألة المثليّة الجنسيّة فهي ليست مسألة هجينة أو غريبة عن الفكر الفلسفي، بل هي من المسائل “المسكوت عنها” التي طرحها بجديّة الفيلسوف ميشال فوكو. لكن هذه المسألة لم تلهم أفكار الفلاسفة فحسب، بل إنّها قد الهمت كذلك فكر السينمائيين وكاميراهم.

تجسّدت هذه المسألة سابقا في فيلم “ريح السد” للمخرج نوري بوزيد، الذي طرح بجرأة مسكوتا عنه وهو المحظور الجنسي، والذي يؤدّي في آخر الأمر إلى الموت، أو القتل كآليّة للإخفاء وطمس التاريخ، لكن المحظور الجنسي في فيلم -عزيز روحو – يطرح المسألة من وجهة أخرى ويؤدّي إلى نهايات مغايرة، حيث تنجز آليّة القتل كدفاع عن الرغبة المثليّة وليس لغاية التخلّص منها، مثلما هو الشأن في فيلم “ريح السد”.

نلاحظ مفارقة في التعاطي السينمائي حول مسألة المثليّة الجنسيّة، من موقف يرفضها و يحاول التخلّص منها عبر أشنع آليات الفعل وهو القتل المتعمّد. إلى موقف يتمسّك بها إلى حدّ كذلك القتل.

من أهمّ المعاني التي يرمز لها القتل هو التخلّص مما هو سالب، و لا يجب أن يفهم بمعنى الجريمة، لأنّ فيلم “عزيز روحو” يحفل بمعاني أنطولوجية و ليس هو بالفيلم الاجتماعي الذي يسرد مسائل عادية. فلقد عمدت المخرجة سنية الشامخي إلى الارتقاء والسموّ بالمسائل المطروحة من معناها الأوّلي المعاش إلى المعاني الكونيّة، فقفز بذلك الفيلم إلى مستويات الفكر الفلسفي وراهن بذلك على دراما عميقة من حيث البنية النصيّة وفن الإخراج، فالحوار كان عميقا ومقتضبا يجذب معه انتباه المشاهد. كذلك تقنية التقاط المشاهد كانت دقيقة ومدروسة من حيث اختيار نوعيّة اللّقطة التي تنسجم مع الوضع الدرامي، كما رافقت الموسيقى والمؤثّرات الصّوتيّة مجريات الدراما مما أفضى إلى جماليّة مضاعفة على المَشَاهِد.

لماذا رفض مهــدي مثليته؟ هل بإقتناع ذاتي أو رضوخا واستجابة لضغوطات اجتماعية؟

يلازمنا هذا السؤال عند محاولة تفكيك البنية الدرامية للفيلم، و يتطلّب مجهودا فكريا وبصريّا لمحاولة الإجابة عنه. ذلك أنّ المَشَاهِد التي صوّرها الفيلم حول المثليّة بين مهـدي و عشيقه كانت محدودة، فالفيلم انفتح على أكثر من مسألة. ضمن تلك المشاهد المحدودة و من خلال الحوار الذي دار بين مهدي وعشيقه، يبدو المطرب رافضا العلاقة المثليّة، و قد قالها بصريح العبارة عندما رفض كلّ لقاء بعشيقه، إلاّ أنّ هذا الرفض على مستوى الخطاب لا يمكن اعتباره موقفا رسميّا من مهدي تجاه عشيقه، فقد كان مدفوعا في واقع الأمر، برغبة كلّ المحيطين به و بالخصوص اقرب الناس إليه وهي شقيقته.

يمكن انطلاقا من هكذا اعتبارات، تنسيب موقف مهدي و من خلفه الإرادة الفنيّة للمخرجة و كاتبة السيناريو، فلعلّ الغموض في مستوى موقف مهــدي يعود بالأساس إلى بنية النص الدراميّة المنفتحة على التأويلات المختلفة.

لم تكن الموسيقى مجرّد مؤثّر من المؤثّرات الصوتيّة في الفيلم، بل إنّها قد مثّلت جزءا أساسيّا مكوّنا للبنية الدراميّة، شانها شأن الفنون الأخرى كالمسرح والرّقص، بذلك يمكن الحديث عن تعدّدية فنيّة في الفيلم.

يفضي المشهد في فيلم “عزيز روحو” بموت الشاب مهــدي من قبل عشيقه لأنّه رفض مواصلة العلاقة المثليّة معه وقرّر الزواج، الأمر الذي سيكفل له أن يكون إنسانا متوازنا اجتماعيّا.

لذلك قرّر مهدي التخلّي عن مثليّته الجنسيّة إرضاءً لكلّ من يحيط به، فصورة المثلي في مجتمعنا لا تزال تتّسم بالسلبيّة. لذلك قرّر المغني ّ التخلّص من هذا العبء الاجتماعي إلاّ أنّ هذا الأمر كلّفه حياته، لينتفتح المشهد على وضع تراجيدي، و كأنّي بالمخرجة تريد أن تقول إن العشق “المثلي” أقوى من الحياة، فإمّا عشق أو موت، تلك هي الثنائيّة الرهيبة التي يطرحها سيناريو فيلم “عزيز روحو “.يحفل المشهد بالمفارقات، من مشهد الزفاف والغناء والطرب إلى مشهد الموت والجنازة.

في فيلم ريح السد للنوري بوزيد يموت ” الفاعل” بطعنة من طرف الفتى الذي كان “ضحيّة” اعتداء جنسي، وكأنّي به يريد التخلّص من عبء سيكولوجي و سوسيولوجي سيرافقه دوما، لكن في فيلم “عزيز روحو” عمليّة القتل تتّخذ وجهة معاكسة، حيث يموت الشابّ المغني مهــدي، على يديْ عشيقه الذي استبسل في التمسّك به والرغبة في مواصلة معاشرته جنسيّا.

ممّا لا شكّ فيه أن تقنيّة المفارقات والتضاد هي تقنيّة أصيلة في تاريخ السينما، ونلاحظها في العديد من الأفلام التونسيّة، إلاّ أنّ الأمر في ما يتعلّق بفيلم “عزيز روحو” يتّخذ منحى مغايرا، فالتضاد والديالكتيك يبلغ أقصى مداه، لينفتح السيناريو على الممكن. في واقع الأمر يمثل مشهد الجنازة استتباعا واستكمالا تراجيديا لمفردات الدراما. و كأنّي بالمخرجة تريد أن تقول إنّ التجربة الأنطولوجية هي تجربة تراجيدية في عمقها، ذلك أنّ الفنّان مهـدي، تراوح وجوده بين مفارقات مصيريّة، أوّلا خوض غمار تجربة الجنسيّة المثلية، لكنّه يقرّر إنهاءها تحت ضغط متطلّبات الواقع الاجتماعي أو “الأنا الأعلى” في المعنى الفرويدي، و ما تمليه ركائز الحضارة التي تلفض المَثَلِي و تعتبره غريبا لا حقّ له في المواطنة. الأمر الذي أجبره على التخلّي عن المثليّة الجنسيّة، لكن إنهاء التجربة لم يكن أمرا هيّنا بل كلّفه حياته.

لقد استثمر الفيلسوف و المحلل النفسي سيغموند فرويد الميثولوجيا الإغريقية لتفسير ما يعتمل من تفاعلات داخل الجهاز النفسي للفرد فالرغبة بحكمها الإيروس )Eros[7](في حين العدوانية يحكمها الموت أوما يعبر عنه ب )thanatos [8](.

حضرت ثنائيّة مفاهيميّة وتفاعليّة في فيلم “عزيز روحو” لكن بشكل مختلف عن الكيفيّة التي حضرت بها في التحاليل السيكولوجية لفرويد. حضرت الثنائيّة بشكل درامي و تراجيدي ذلك أنّ بداية الفيلم كانت إيروسية بامتياز، إذ غطّت مشاعر الغبطة والفرح والموسيقى عن عرس إيروسي بامتياز. في مقابل ذلك كان التناتوس هو المميّز للنهاية حيث هيمن الحزن والتراجيديا اللّذان رافق المغني مهــدي.

لماذا اختارت المخرجة نهاية كهذه؟ بعد أن كان الفيلم في جل مجرياته يحفل بالغناء و الطرب، ننتهي إلى مشهديّة جنائزية؟ لماذا انتهى السيناريو بمشهد تراجيدي / جنائزي، هل الموت تعبير عن نهاية و مآل كان لا بدّ منه ؟

قد تمثّل النهاية التراجيدية تعبيرا عن إرادة إخراجية سعت لنهاية تراجيديّة، تبرز التمسّك الوثيق بالإرادة المثليّة. لا تمثّل المسألة عملا إجراميّا بالمرّة، بقدر ما أنّ الدوافع الإيروسيّة قد تحوّلت إلى دوافع تدميريّة.

لعل الموت في مثل هكذا فيلم لا يقصد به النهاية و الفناء، قد يكون الموت عنوانا آخر للحياة، أو تعبيرة عن الخروج من وضع للولوج إلى وضع آخر، أو شفاعة لإيروس، فيتحافل النقيضان .: الإيروس والتناتوس.فهل تحولّت الإيروسية إلى غريزة تدميريّة أو تحوّل الإيروس بالأحرى إلى تناتوس. تلك هي أهمّ الإحراجات التفكريّة التي يدفعنا إليها مشهد الموت ومن ثمّة مشهد الجنازة.

الخاتمة

مما لا شك فيه أنّ مسألة خطاب الأهواء تعتبر من المسائل التي تطرح أكثر من إشكال، سيّما و أنّ السّجالات التي ينتمي إليها الزوج المفهومي، متعدّدة و متنوعة. لكن توجّه الاختيار ضمن هذه المسائلة إلى مباشرة جمالية تخصّ بالأساس فن السينما و بالتحديد بعض الأفلام التونسية، حيث تبيّن أنّ هذه الأفلام تستجيب للمقتضيات البحثية التي تخصّ المسألة، فالسينما أساسا تقوم على الخطاب الذي يعتبر بنيانا أساسيا لإنشائية الفيلم، لكنّ المسألة تتعلّق بالعلاقة بين الخطاب و الأهواء، أي اشتغال خطاب الفيلم داخل مجال الأهواء ، و هذا ما تم البحث فيه من خلال الأفلام المذكورة في المتن، و التي اشتغلت بوضوح سرديتها خارج المنطق العقلاني، بل إنّها كرّست العلاقة بوضوح بين الخطاب و الأهواء والانفعال والرغبة التي دفعت بالأحداث والرّدهات الفيلمية.

[2]Nietzsche :La Volonté De Puissance& 446 t 1 p :385

[4]يشير مصطلح النرجسية إلى أسطورة الفتى اليوناني “نرجس” الذي نظر إلى صورته في الماء فأعجب بها، ومن فرط إعجابه بها عشقها، فألقى

بنفسه عليها، فغرق، حيث نبتت في الماء مكانه زهرة النرجس. كان نرجس يحتقر حب الحوريات ومنهنَّ حورية الصدى، وفق الأسطورة اليونانية، لينذر نفسه لعبادة صورته الخاصة التي كانت مرآة مستنقع قد أعادتها إليه.

[5]-Michel Foucault (1926-1984), philosophe français

[6]تاريخ الجنسانية: Histoire de la sexualitéهومؤلف فلسفي للفيلسوف الفرنسي عنالجنسانية، يتكوّن من ثلاث أجزاء الجزء الأول تحت عنوان: “إدارة المعرفة”، والجزء الثاني: “استعمال الملذّات” والجزء الثالث: “الانهمام بالذات”كتبهمميشيل فوكو في الفترة بين سنة 1976 وسنة 1984.

[7] تطلق عبارة إيروس على إله الحبّ عند اليونان، وتعني فضلاً عن معنى الحبّ الرغبة الجنسيّة الشديدة. إلاّ أنّ استعمالاتها المتعدّدة جعلتها تحمل أيضا معاني الميل والهوى والاندفاع نحو اللذّة الحسّيّة أو الجنسيّة وأيضًا الرغبة العارمة في التملّك والاستحواذ. و”في الاصطلاح الفرويدي وعند بعض علماء النفس الذين استلهموه، ارتدت الكلمة معنى أكثر اتّساعا وتباينًا، يتراوح بين المفهوم الجنسي المحض والرغبة عموما (لالاند، 2001، مج1، ص 360).

[8]thanatosغريزة الموت