بقلم الكاتبة: سعدية بنسالم

ينتشر الأدب لطرافته وجدته ولتداول النقاد له شرحا وتأويلا، والناقد تجذبه الطرافة والاختلاف ولعلّ الباحثة “سامية الدريدي” لم تغفل هذا الجانب عند إنجاز بحثها هذا، إضافة إلى خصائص جماليّة متعلقة بالنصّ الشعري ذاته، ولقد علّقت على اختيارها لهذا العمل بالقول: “والديوان يمثل لحظة فارقة في تجربة الشاعر العماني هي لحظة نضج دون شكّ وتطوّر مهمّ في الرّؤية الفنيّة وكذلك في الرّؤية للكون والوجود باعتبار أنّ هذا الدّيوان هو أحدث ما أصدره الشاعر” (ص10).

ولقد اختارت الكاتبة أن تنظر “في الأبعاد الفنيّة التي مازجها أو أنتجها بعد صوفيّ ظاهر أو خفيّ محاولين فهم الصّلة بين قصائد ذات طابع دينيّ واضح وفيها مناجاة روحية للذات الإلهية المطلقة وقصائد أخرى مختلفة عنها في الموضوعات قريبة منها في اللغة والمناجاة.”

لقد تخيّرت الباحثة المبحث الصوفي الجليّ في القصائد وتتبعت مظاهر النظم الجمالي والحالة الروحية الطافحة من النصوص المكونة للديوان.

قسمت الباحثة الكتاب إلى ثلاثة أقسام وجعلت للقسمين الأول والثاني فصلين لكلّ منهما، وجعلت للقسم الثالث ثلاثة فصول، إلى جانب مقدّمة وخاتمة، إلى جانب قائمة في المصادر والمراجع، والإهداء في البداية.

حمل القسم الأول عنوانا “إشراقات صوفية في العناوين الشعريّة “، مُنطلق الباحثة في ذلك أنّ العناوين ضروريّة في التجربة الشعريّة الحديثة، على خلاف الشعر القديم الذي لم يحفل بوضع عناوين للقصائد. والعناوين هي الدلالة المكثّفة للنصّ الشعري الذي تختل فيها الدلالات الصّغرى والقضايا التي تتآلف في نضد الكلام وإرهاف الصور وخلق المعنى. ولذل فقد خصّت الباحثة الفصل الأول من هذا القسم للعنوان في الشعر الحديث مشيرة إلى “أنّ العنوان تراكم مكثّف لمدلولات النصّ أو هو اكتناز لمعانيه وأبعاده” دون أن يعني ذلك أنّ العنوان يغني عن المتن اللاحق به وإنّما هو “يملك القدرة على توجيهه إلى مغارس الشعريّة في المتن وتجليات الإبداع فيه”

ولا تغفل الباحثة عن الإشارة إلى العلاقة بين العنوان والمتلقي، فالعنوان يملك سلطة تمكنه من توجيه فهم المتن بالشكل الذي يريده واضع النصّ، تقول: “من هنا ندرك أنّ العنوان في الشعر الحديث قد اكتسب قيمته من سلطته على المتلقي باعتباره أوّل ما يتلقاه من القصيدة فيثير مخيلته ومشاعره ويتطلّب منه جهدا في تفكيك دلالاته أو على الأقل في طرح تساؤلاته” (ص23).

في الفصل الثاني من هذا القسم انتقلت الأستاذة سامية الدريدي إلى تبين “دلالات العناوين في الدّيوان” وافتتحت القول بالإشارة إلى الاختلاف بين عنوان الديوان عناوين القصائد، واعتبرت أن الأوّل عام شامل والثانية فرعية جزئية. ورصدت الباحثة ثلاثا وسبيعين قصيدة إلى جانب عنوان الديوان: “صادحا كالمآذن”، منها ربّاه، يا ربّ، رجاء، رحمة، مولاي، شوق، شغف، وغيرها من العناوين التب تؤثث الديوان الوارد في مائة وست وسبعين صفحة، (176). وانتهت إلى أنّ الشاعر لا يبتعد عن المتصوّفة الذين يرومون في مرحلة مهمّة من مراحل تجربتهم الروحية الفريدة «الكشف” فإن أعياهم التعبير لجؤوا إلى الرّمز.

في القسم الثاني، اختارت الباحثة أن تتبّع الصور الشعريّة ودورها في التعبير عن الإشراقات الصّوفيّة. وقسّمته إلى فصلين، في الفصل الأول “في الصورة الشعريّة”، عدنا مع سامية الدريدي إلى التعريف اللغوي فقارنت ما جاء في المعاجم العربيّة بما جاء في جاء قي المعاجم الغربيّة، وأكدت غموض المصطلح، تقول في ذلك: “ولعلّ غموض مصطلح الصورة عائد بالأساس إلى اقترانه بمصطلحات أخرى ذات صلة به من قبيل التمثيل والتشخيص والانعكاس والمشابهة” (ص43).

ثمّ انتقلت إلى البحث في مصادر التصوير الشعري مبيّنة قيمة الخيال في خلق الصور الشعرية فضلا عمّا “ترسخ في الذهن من تصورات مخزونة لعناصر الوجود سواء كانت مرئيّة أو مسموعة أو ملموسة” وانتهت في هذا الفصل إلى أنّ الصورة باعتبارها تركيبا لغويا يخوّل للشاعر نقل معنى فكري أو عاطفي أو متخيل فإن دراسة الصور تقتضي تحليلا لبنيتها الداخلية وتفكيكا للعلاقات القائمة بين مكناتها (ص52).

من هذا الاهتمام بالصورة، تنتقل سامية الدريدي إلى البحث عن “بريق التصوف في الصورة الشعريّة” في الفصل الثاني من القسم الثاني وهي بذلك تدخل المجال التطبيقي للدراسة. وهو ما تصرّح به بالقول: نبحث في هذا الفصل في كيفيات التصوير الشعري عند سعيد الصقلاوي وفي صلة الصور بالمعاني، لا سيما تلك التي تخفي أبعادا صوفيّة”.

وترصد في ذلك جملة من الصور المحيلة على المعنى، بالضرورة، وأول الصور التي تقف عنده صورة الذات الإلهية التي تمثّل الملاذ والحمى ويصورها الشاعر مآلا يعلن عنده الخشوع ويدرك السكينة فيكون العشق الأبدي، وتستشهد على ذلك بقول الشاعر:

ربّاه أنت محبّة لا تنتهي

وأنا بحبك في ذرى السرّاء

وتنظر الباحثة في العلاقة بين العاشق المنشد والمعشوق الخالق واهب الحياة، فتجده إليه متضرّعا يطلب الحمى والرضى وذلك في قوله:

مَولاي هَب لي رِضاكَ إنَّني وَلِهٌ***إلى حِماكَ فَأنتَ الواحِدُ الصَّمَدُ

وترى أنّ الشاعر “يتوغل في العشق الألهي بقلبه، لأنّ القلب عند المتصوفة هو مصدر الإحساس والمعرفة وهم في ذلك يخالفون الفلاسفة والمتكلّمين.” ص (61).

ترصد الباحثة أيضا صورة الشوق في شعر الصقلاوي وتراه “سفرا من الحنين إلى الاغتراب”، ومعنى الشوق اصيل في التجارب الصوفية، إذ يدرك المتصوف مصدره الذي جاء منه فيأخذه الحنين إلى عالمه النوراني فيبحث عن مسار إليه ولا يجد إلاّ أن يلجأ إلى خالقه لعله يردّه إليه، ولذلك تقول الباحثة في سياق تقديمها لقول الشاعر:

لَنَفسي مُعَلَّقَةٌ بِحُبِّكَ سَيِّدي

وإِنّي إلى جِوارِك يا حَبيبي المَسْجِدُ

قَلبي يَتوقُ إلى رِضاكَ وإنّني

في نورِكَ القُدْسِيِّ روحٌ تَسْجُدُ

“وهو إذ ينادي الذات الإلهية بلفظ عشق صريح “يا حبيبي” لا يخالف في الواقع المتصوفين القدامى لاسيما رابعة العدوية التي كانت أول من أدخل مفهوم العشق الإلهي على التصوف” (ص63).

وأنهت صورها في هذا الفصل، والقسم، بصورة الكلّ: الجمال المطلق، واعتبرت الباحثة انّ صورة الكل هي أكثر الصور إرباكا للمتلقي في شعر سعيد الصقلاوي، وأرجعت ذلك إلى تواتر صور الذوبان ومترادفاته ومتعلقاته، وهو لكثر تواتره مثير للسؤال خاصة وان الشاعر قد حرص على دمج الكلّ في الكلّ بإلغاء الحدود بين الضمائر والحرص في أكثر من موضع على الحديث بضمير الجمع، يقول على سبيل المثل:

سنرحل

مثل كلّ الكون يرتحل

وهذا النمط من القول الذي يحيل على الحتميّة، وعلى الحكمة التي تأتي بعد تراكم التجربة الفردية والجماعية، وتخلص الباحثة إلى أنّ الصقلاوي في حكمته تلك ينتهي إلى معنى عميق قامت عليه تجارب كثير من المتصوف، لعلّ أبرزهم، ابن عربي، وهو معنى وحدة الوجود، يقول الصقلاوي:

لا يُصبِح الكُلُّ كُلاّ حينَ نُدرِكُه

لَكنَّه بِظلالِ الكُلِّ يَلْتَحِفُ

فالكُلُّ أَوَّلُه يُلفي بِآخِرِ

والكُلُّ أكمُلُهُ ما فيهِ يَأتَلِفُ

فإن نَظَرتَ إلى كُلٍّ سَتَعرِفُهُ

بِحُسْنِهِ وكَمالٍ ليسَ يَختَلِفُ.

في القسم الثالث من الكتاب، وهو أطول الأقسام، اختارت الباحثة سامية الدريدي عنوانا: “إشراقات صوفية في المعاني الشعريّة”، ومهّدت له بالقول: “نخصّص هذا القسم من الكتاب للبحث في أهم المعاني الشعرية في الديوان والتي خالطها نفس صوفيّ عميق، فكانت في القصائد ضربا من الانفتاح على عالم المتصوفين وإن لم يكن الديوان في التصوّف.”

وبدأت الفصل الأول بمنزلة الحبّ في الديوان، ورأت أنّها منزلة عالية، مهيمنة، حتى أنها رأت إمكانية نعت ديوان “صادحا كالمآذن” بدوان العشق. وتورد جملة من الاستدلالات الشعرية تقوم بعد ذلك بشرحها وتحليلها مبينة رقّة المشاعر وتمام العشق في المقام الذي اختاره المتصوفة، وهي تعقد مقارنة لطيفة بين ما جاء من معنى في نماذج من شعر الصقلاوي ونماذج من الآيات القرآنية.

الفصل الثاني عقدته الباحثة لتتبع معنى الاغتراب في الحياة والشعر، واستهلت تمهيدها بأنّ “التصوف كان ولا يزال أرضا خصبة ينمو فيها شعور عال بالاغتراب”، وذاك الشعور تلتقي فيه الغربة المادية والغربة النفسية التي ينتابها قلق وجودي يحثّها على الرّحيل إلى عالم أفضل ولذلك تورد الباحثة المقطع الشعري:

“سَنَرحَلُ

مِثلَ كُلّ الكَونِ يَرتَحِلُ

ويَبقى

واجدُ الأزمانِ والأَمَلِ”

المعنى الثالث الذي اعتنت به الباحثة هو معنى الألم، وكان ذلك في الفصل الثالث من القسم الثالث، والألم في الحقيقة امتداد طبيعي للشعور بالغربة والاغتراب الذي لاح في القسم الثاني، وأضافت الباحثة سببا آخر وهو الشعور بالخطر وأنّ الإنسان “المهدّد في كيانه” يألم بالضرورة، وإذا اشتدّ الألم بصاحبه تحول في نظر الباحثة إلى حال صوفية وهو ما نجده عند الصقلاوي الذي يقول هربا من وجعه:

يا رَبُّ ليس غَير بابِك واسعٌ

وليسَ سوى يديكَ تَمنَحُني سَعَة

إليك َالتِجائي، ضاقَ دَربي وحيلَتي

ودَربُك رَحماء وعَفوُك أشرِعه

وما كنتُ أدري أنّ قَلبي مُكَسَّرٌ

ولكنّك اللّطفُ الذي كانَ مَجمَعَه”

ورصدت الباحثة تنويعات للألم تشتد وتقلّ وتلتقي في اتخاذ المنحى الصوفي أو هي تقترب منه، ولذلك هي تقول في خاتمة البحث: “أن تشرق في النصّ الشعري خيوط من نور ذات طابع روحاني خالص، لإضافة شعرية مهمة في تقديرنا وتجربة إبداعية يتواشج فيها الواقعي بالتخييلي والحيّ بالمجرّد.” (ص133)

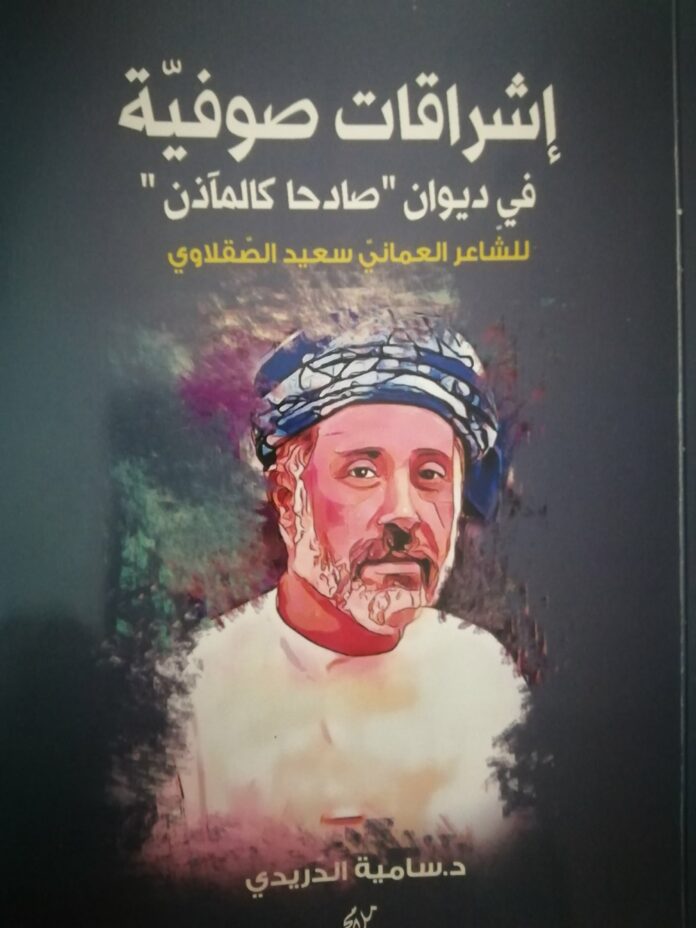

كتاب “إشراقات صوفية في ديوان “صادحا كالمآذن” للشاعر العماني سعيد الصقلاوي” عملية بحث طريفة في نصّ يعلي الصوت منذ العنوان “صادحا” ويلتمس لنفسه جوارا دينيا صوفيا بحرف التشبيه، وهو ما التقطته الأستاذة سامية الدريدي وترسمت آثاره في النص. الكتاب صادر في طبعته الأولى سنة 2025، عن دار ملامح، الشارقة